43.1.34. Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Egyetemi Könyvtár, Cod. germ. 2

Bearbeitet von Regina Cermann

KdiH-Band 5

Ende 15., Anfang 16. Jahrhundert.

Schlesien?

Von

|

1r–6v |

Bernhard von Clairvaux (?), Auszüge aus ›De contemptu mundi‹, deutsch | |

|

6v–7r |

Gebetsvorbereitung So du aber pettenn wilt So verlasß dye auffrur aller fliegenden gedancken … | |

|

7r–10r |

Beichtformel Ich bekenne dem almechtigen vatter … | |

|

10r–10v |

Segen Dye gebenedeyung gott des vatters … | |

|

11r–74v |

Gebetszyklus, auf die Wochentage verteilt (ausführlich beschrieben bei |

|

|

11r–19v |

Sonntags O Du schöppfer aller geschöpffe Eyn aller vbertreffenlichister schatz … | |

|

11r |

Historisierte Initiale: Sol, Wagen von Pferden gezogen, Sternzeichen Löwe im Rad | |

|

20r–30v |

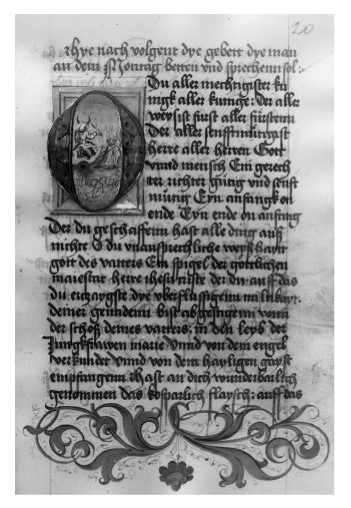

Montags O Du aller mechtigister kunigk aller kunige Der aller weysist furst aller fürstenn … | |

|

20r |

Historisierte Initiale: Luna/Diana (mit Pfeil und Bogen, Mondsichel im Haar), Wagen von Jungfrauen gezogen | |

|

31r–39v |

Dienstags O herre Jhesu criste ein ebenpild der güttigkaytt gottes … | |

|

31r |

Historisierte Initiale: Mars, Wagen von Pferden gezogen | |

|

40r–47v |

Mittwochs O Du aller höchste vnnd vnnd vnbegreyflichste weyßhaytt der almechtikaytt gottes … | |

|

40r |

Historisierte Initiale: Merkur, Wagen von Falken (?) gezogen | |

|

48r–57v |

Donnerstags O Du mein aller liebster herre Jhesu criste Mein peyttung mein frayd meyn süssigkaytt … | |

|

48r |

Historisierte Initiale: Jupiter (mit rotem Turban, Pfeil im Arm), vor ihm Ganymed als Mundschenk, Wagen von Adlern gezogen | |

|

58r–64v |

Freitags O Du höhe des göttlichenn rattes der du bist ein auff seczer vnnd regirer aller gedenckenn … | |

|

58r |

Historisierte Initiale: Venus mit Amor, Wagen von Tauben gezogen | |

|

65r–74v |

Samstags O du aller vberwintlichster syg gewinner Ein liecht der lebendigenn Ein hoffnung der sterbenden … | |

|

65r |

Historisierte Initiale: Saturn/Chronos (schwarz gekleidet, mit Sense), Wagen von Drachen gezogen | |

|

74v |

Kolophon Hye enden sich die gebett dy gottlichenn weyßhaytt zu erlan-genn … das gebet am ende sprich nach dem laus deo F[rater] A. O[rdinis] P[redicatorum] | |

|

75r–80v |

Mariengebet, Petrus Diaconus zugeschrieben O Du aller seligste vnnd aller hayligiste Junckfrawe maria Nym war ich aller ermister vnd vnseligister dein knecht stee vor deynem angesicht … | |

|

81r–94r |

Gebet zu den sieben letzten Worten Christi am Kreuz, Hieronymus zugeschrieben (›Erigo mentis oculos ad imaginem tuam‹, deutsch) | |

|

94r–96v |

Mariengebet ›O intemerata‹, deutsch (vgl. 44r–46r) | |

|

97r–97v |

Suffragium zur hl. Katharina | |

|

98r–100r |

Kurze Dankgebete für jeden Tag der Schöpfung Am suntag sprich Almechti-ger gott wir sagenn dir danck der du als hewt erschaffen hast die schöne der himel … | |

|

100v |

leer |

Pergament, 100 Blätter, je zwei Vor- und Nachsatzblätter aus Papier, moderne Bleistiftfoliierung, 142 × 100 mm. Lagenformel: 3 IV–1

bairisch-österreichisch (

Neun Blätter wohl aufgrund ihrer Miniaturen herausgeschnitten (vor 1, 11, 20, 31, 40, 48, 58, 65, 81). Sieben historisierte Initialen (11r, 20r, 31r, 40r, 48r, 58r, 65r). Neun einseitige Akanthusranken (1r, 11r, 20r, 31r, 40r, 48r, 58r, 65r, 81r). Eine neun- (1r), eine acht- (75r), eine siebenzeilige (81r) Buchmalerinitiale. Von

Die verlorenen Miniaturen waren fest im regelmäßigen Quaternionenverbund verankert (Textverlust entstand nur nach 39v, 57v, 64v); die erste Miniatur eröffnete die zur Andacht einstimmenden Gebete (1r–10v), sieben untergliederten die Wochenandacht (11r–74v), eine ging dem Gebet zu den ›Sieben letzten Worten Christi am Kreuz‹ voran (81r–94r). Erhalten blieben die auf den gegenüberliegenden recto-Seiten befindlichen sechs- bis achtzeiligen historisierten Initialen (innerhalb der Wochenandacht) bzw. Buchmalerinitialen (1r, 81r), die allesamt am unteren Blattrand von zierlichen Akanthusranken begleitet werden. Nur eine Buchmalerinitiale zu einem Mariengebet blieb ohne Rankendekor (75r).

Die sieben Wochentage werden durch die sieben Planetengötter in ihren Wagen mit davorgespannten Tieren personifiziert (dies Solis, Lunae, Martis, Mercurii, Jovis, Veneris, Saturni). Über die verlorenen Miniaturen lassen sich bis auf diejenige vor Blatt 81, auf der eine Kreuzigung dargestellt gewesen sein dürfte, keine Angaben machen.

Blau, Grün, Grau, Rot, Oliv, Schwarz, Ocker, Rehbraun, Hellblau, Blaugrau, Rosa, Bordeaux, Weiß, Blatt- und Pinselgold, Silber (oxydiert). Schwarze Feder, Blattgold geritzt.

Abb. 48: 20r. Textseite mit historisierter Initiale: Mondgöttin Luna im von Jungfrauen gezogenen Wagen, Ranke.