103a.1.12. Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, Cod. Guelf. 29.14 Aug. 4º

Bearbeitet von Marco Heiles

KdiH-Band 10

Ende 15. bis Anfang 16. Jahrhundert (1497 [24v, 86r], 1507 [204v]).

Alemannischer Sprachraum.

Bis 1898 zusammengebunden mit zwei astrologisch-medizinischen Drucken: I. Eyn newer Kalender, von allerhandt artznei …, Straßburg: Jakob Cammerlander, 1537 (VD16 M 6545), II. Peter Creutzer, Weissagung, Waßerlei Glücks, Art, Natur vnd Neygung ein ieder Mensch …, Straßburg: Christian Egenolff, 1530 (VD16 C 5812).

Ausführliche Beschreibung der Handschrift siehe Nr. 11.4.48. Siehe auch Nr. 103a.2.3.

| 1. | 1r–25r | Johannes Hartlieb, ›Mondwahrsagebuch‹ |

| 2. | 25v–44v | Von den 36 Sternbildern (nach Michael Scotus), mit geomantischen Angaben |

| 7. | 92r–144r |

Geomantie

Inc.: Von dieser irdenscher kunst geomancia gehorent 16 figuren oder zeichen

|

Papier, 205 gezählte Blätter (und 21 ungezählte Blätter am Schluss), stark verbunden (zwischen Bl. 86 und Bl. 91 fehlen wahrscheinlich vier Blätter), 200 × 140 mm (stark beschnitten, viele Blattecken neu ergänzt), Bastarda, vier Haupthände, Text 1–6 1497 von lazar[us] schroͤter de argentina [Straßburg] (86r) möglicherweise in Basel (Baselstab in Federzeichnung auf 29v) geschrieben, Text 7 von Hand II, 144v–148v von Hand III, 159r–205v im Jahr 1507 (204v) von Hand IV, hinzu kommen mehrere Nachtragshände (86r/v, Marginaleinträge zu Text 7, 206r), einspaltig, 25–30 Zeilen, rote Lombarden und Überschriften zu den Einträgen der Hände I und II, rote Strichelung bei Hand II.

alemannisch.

109 kolorierte Federzeichnungen zu Text 1–6 von einer Hand, davon 31 zu Text 1 (1r–24v), 31 von ursprünglich 37 zu Text 2 (26r–38v); Text 7 mit zahlreichen Randzeichnungen von späterer Hand (94v–100v, 110r, 113r–137v).

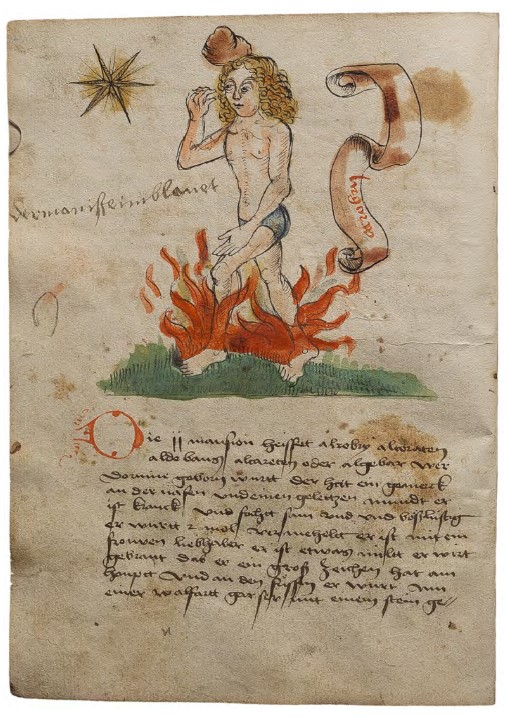

Text 1: 1r und 1v halbseitenhohe Darstellung der hl. Drei Könige, 1r König im blauen nerzbesetzten Mantel an einem Schreibpult sitzend (spaltenbreit neben Liste der Mondstationen), 1v auf der oberen Blatthälfte zwei Könige auf einen Stern schauend, der linke mit heller Haut, rotem Mantel und Kelch, der rechte dunkelhäutig, mit grün-weiß gemustertem Oberkleid und rot-grün gestreiftem Turban mit Krone, in den Händen ein Zepter und einen weiteren Kelch haltend. Textbezug zum Kolophon auf 24v diese 18 mansion hat zuͦ duͦtsch bracht uß hohem latin das buͦchs der heyligen 3 kuͦnig das laß doctor iohannes hartliep. 2v–23v 28 seitenbreite Darstellungen der Mondstationensöhne. Sie zeigen männliche Figuren mit blondem Haar im Lendenschurz, auf grünen Bodenstücken stehend, häufig mit Gegenständen in den Händen und teilweise in Interaktion mit Tieren (Schlangen, Hunden) oder anderen Personen und Dämonen (16v, 17v). Auf den Bodenstücken befinden sich zusammen mit den Personen häufiger Möbel und Gebäude, in drei Fällen sind auch Gewässer abgebildet (16v, 17v, 23r). Im oberen Bildabschnitt befindet sich immer ein Stern und in jedem Bild auch ein Schriftband mit dem rot geschriebenen Namen der Mansion, das nur selten (5r, 5v) vom Mondstationensohn gehalten wird. Rote Beischriften geben die Zahl der Ehefrauen des Mondstationensohnes an (z. B. 2v eweyb II) und rote Striche auf dem Körper markieren, wo diese laut Text zeichen davontragen. Die Darstellungen zeigen besondere Ereignisse im Leben der Mondstationensöhne. Dabei ist der Textbezug nicht immer eindeutig erkennbar (unklar z. B. 2v der erste Mondstationensohn mit Stein auf dem Kopf und Stab in der Hand vor einem Rechentisch). Beim elften Mondstationensohn auf 10v ist der Textbezug deutlich: Auch dieser trägt einen Stein auf dem Kopf (er wurt inn einer walfart gar ser mit einem stein geslagen oder geworffen uff sin haupt) und geht zudem durch ein brennendes Feuer (er wirt gebrant das er ein groß zeichen hat am hauptt). Der Bildaufbau stimmt mit dem in Paris, ms. allem. 106 (Nr. 103a.1.9.) weitgehend überein. Gleiche oder zumindest ähnliche Szenen zeigen aber nur die Illustrationen zur 1., 10., 11., 14., 15., 18., 22., 24., 26. und 28. Mansion. Die Mondstationensöhne der 10. und 11. Mansion sind zudem auch in Freiburg, Hs. 458 (Nr. 103a.1.4.) mit den gleichen oder sehr ähnlichen Attributen abgebildet. 25r Ganzseitige Miniatur. Diese zeigt ein Gebäude mit einer Treppe und drei Personen. Am oberen Ende der Treppe sitzt eine verschleierte Frau vor einem aufgeschlagenen Buch mit einem Stab und einem Gefäß in der Hand. Am unteren Ende der Treppe sitzt eine Nonne mit einem auf dem Knien aufgeschlagenem Buch. Vor dem Gebäude geht ein Mann mit einer brennenden Kerze, einem Korb und einer Flasche mit Henkel in den Händen. Über dem Gebäude ein leeres Schriftband. Die Darstellung bezieht sich möglicherweise auf die auf 24v beschriebene Auslegung der Prognosen für Nonnen und weltliche Frauen.

Zu Text 2 und 7 siehe Nr. 103a.2.3.

Handschriftencensus; Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel: Handschriftendatenbank: http://diglib.hab.de/?db=mss&list=ms&id=29-14-aug-4f; Literaturnachweise zur Handschrift in der Handschriftendokumentation der HAB Wolfenbüttel: http://diglib.hab.de/?db=mss&list=mssdoku&id=Cod.%20Guelf.%2029.14%20Aug.%204%C2%B0; Literaturnachweise zur Handschrift im OPAC der HAB Wolfenbüttel: http://opac.lbs-braunschweig.gbv.de/DB=2/CMD?ACT=SRCHA&TRM=%22Cod.+Guelf.+29.14+Aug.+4%C2%B0%22

Abb. 48: 10v. Mondstationensohn mit Stein auf dem Kopf.