103a.1.9. Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. allem. 106

Bearbeitet von Marco Heiles

KdiH-Band 10

3. Viertel des 15. Jahrhunderts, 1490 (160ra), 16. Jahrhundert.

Oberdeutscher Raum.

Namenseintrag Johannes Hessemannus hesse (270r).

Ausführliche Beschreibung der Handschrift siehe Nr. 11.4.37. Siehe auch Nr. 87.2.14.

| 3. | 175ra–197vb |

Johannes Hartlieb, ›Mondwahrsagebuch‹

Bearbeitung

|

Papier, 329 Blätter (Bl. 20 defekt), 265–270 × 180–185 mm, Bastarda und flüchtige Kursive, drei Haupthände (I [3. Viertel 15. Jahrhundert]: Bl. 215–324, II [1490]: Bl. 20–214, III [16. Jahrhundert]: Bl. 6–18, Ergänzungen zu 175–205), mehrere Nachtragshände (5r mit Jahresangabe 1533), ein- und zweispaltig, 32–33 Zeilen; Text 3: zweispaltig, rote Überschriften, Aussparungen für zwei Zeilen hohe Initialen, nur auf 176r ausgefüllt, zahlreiche Nachträge von Hand III.

alemannisch.

135 kolorierte Federzeichnungen, davon 31 zu Text 3. Die Zeichnungen der Handschrift stammen von mindestens vier verschiedenen Händen. Eine jüngere Zeichenhand I hat die von Schreiberhand II geschriebenen Texte 1–6 illustriert sowie die ganzseitigen Illustrationen zu Text 10 ergänzt. Ob der Namenseintrag auf 270r von ihr stammt, ist nicht belegbar. Die drei älteren Zeichenhände II–IV, die die Texte der Schreiberhand I illustrieren, lassen sich durch ihre unterschiedliche Gestaltung identischer Motive unterscheiden (z. B. des Skorpions auf 221v, 242v, 301r): Zeichenhand II: Text 7; Zeichenhand III: Text 8–9; Zeichenhand IV: Text 10. Diese drei Hände gehören möglicherweise zu der Werkstatt der Tübinger Handschrift Nr. 103a.1.10. (

175ra: Spaltenbreite Illustration eines auf einem roten Ball balancierenden Mannes im Kleid, dazu zwei weitere Bälle (grün und blau), Stern und Mond, gereimte Beischrift vermutlich von Hand III.

175v: Ganzseitige Miniatur, Gelehrter mit Buch, Astrolabium und Armillarsphäre auf einem Thron, in einem von einer Mauer mit 28 Türmen (Mondstationen) umgebenen Garten sitzend, darüber Mond und Sonne. Das die Figur umgebende Schriftband trägt keinen Text, nachgetragene Beischrift von Hand III. Die Farbe der Dächer der Türme wechselt regelmäßig. Diese Farben sind je einem Planeten zugeordnet (vgl. das Diagramm auf 225v Luna Wiß, Mercurius Blauw, Venus Grün, Sol Gele vnd Rotfar, Mars Rott, Jupitter Bruͦn, Saturnus Swartz; vgl. auch 263r Saturnus gibt swartz farbe …). Dasselbe Farbschema wurde auch in Nr. 103a.1.10. angewendet (

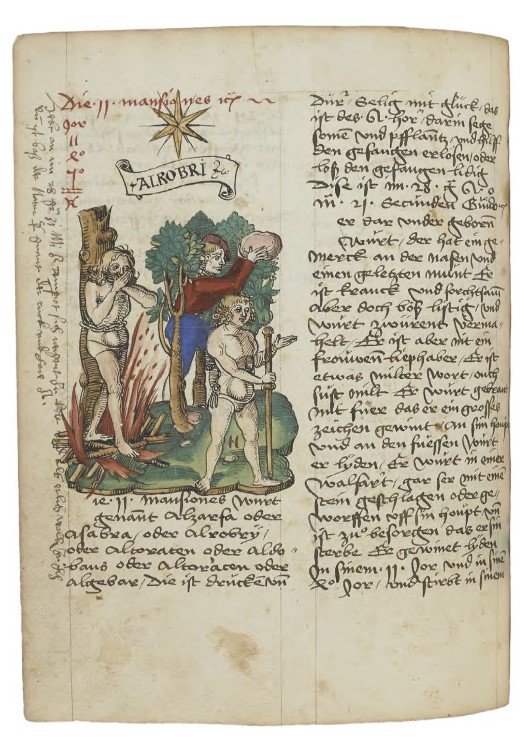

176r–196r: 28 spaltenbreite Darstellungen der Mondstationensöhne. Sie zeigen überwiegend männliche Figuren im Lendenschurz mit blondem langem Haar, auf grünen perspektivisch gestalteten Bodenstücken stehend, häufig mit Gegenständen in den Händen und teilweise in Interaktion mit Tieren (Schlange, Hunde) oder anderen, bekleideten Personen und Dämonen (180ra, 190rb). Auf den Bodenstücken befinden sich neben den Figuren häufig Pflanzen, selten Möbel und Gebäude, in einem Fall (190r) ein See mit einem Boot, das von der Figur gesteuert wird. Im oberen Bildabschnitt befindet sich immer ein Stern. Rote Überschriften geben ab 178ra jeweils die Nummer der Mansion an (178ra Die ·2· Mansiones), Schriftbänder den Namen der Mondstation (178ra ALBACHAYM). Vertikal in roter Schrift stehen neben den Figuren Angaben zu besonderen Lebensjahren des Mondstationenkindes sowie häufig auch die Symbole der korrespondierenden Tierkreiszeichen. Rote Striche markieren die Stellen des Körpers, an denen die Person laut Text zeichen und wunden davonträgt. Die Darstellung des ersten Mondstationensohnes weicht leicht von dem danach durchgängigen Muster ab. Diese Figur befindet sich in einem durch den Bildrahmen angedeuteten Innenraum und die roten Beischriften und Markierungen fehlen. Weitere Musterabweichungen sind ein zweites Schriftband in der Hand der Figur auf 178ra (was dyß buͦch sagt ist alles gerecht), die Darstellungen des Mondstationensohnes als alter Mann mit Krücken (188va) und als ein vor einem Marienaltar kniender Mann (196rb) sowie die zweimalige Darstellung eines Mondstationenkindes innerhalb eines Bildes auf 183va. So werden besondere Ereignisse im Leben der Mondstationensöhne gezeigt. Dabei ist der Textbezug nicht immer eindeutig erkennbar. Auf 176rb ist beispielsweise der erste Mondstationensohn mit einem Stein auf dem Kopf und einem Stab in der Hand vor einem Rechentisch abgebildet, ohne dass es einen erkennbaren Textbezug gibt. Das Doppelbildnis auf 183va wiederum zeigt links eine über einem brennenden Scheiterhaufen festgekettete Figur und rechts eine Figur mit Pilgerstab, der von einer anderen Person ein großer Stein über den Kopf gehalten wird. Während die zweite Szene im Text beschrieben wird (183vb Er wurt in einer walfart gar ser mit einem stein geschlagen oder geworffen vff sin houpt), ist der Textbezug der anderen Darstellung weniger eindeutig und scheint diesem zu widersprechen (183vb Er wurt gebrant mit füer das er ein grosses zeichen gewint an sim houpt vnd an den fuessen … Er gewinet lyden in sinem 11 jor vnd in sinem 50 jor vnd stibt in sinem beth). Der Bildaufbau stimmt mit dem in Wolfenbüttel, Cod. Guelf. 29.14 Aug. 4o (Nr. 103a.1.12.) weitgehend überein. Gleiche oder zumindest ähnliche Szenen zeigen aber nur die Illustrationen zur 1., 10., 11., 14., 15., 18., 22., 24., 26. und 28. Mansion. Die Mondstationensöhne der 10., 11., 19. und 20. Mansion sind zudem auch in Freiburg, Hs. 458 (Nr. 103a.1.4.) mit den gleichen oder sehr ähnlichen Attributen abgebildet.

197v: Seitenbreite Miniatur auf der oberen Hälfte des Blattes. Dargestellt sind drei Personen. Eine auf einer Treppe sitzende lesende Nonne, ein vor einem Lesepult sitzender Kleriker und ein Kerze und Korb haltender Junge. Die Darstellung der ersten zwei Personen bezieht sich wahrscheinlich auf die darunter stehende Anleitung, den Text den geistlichen mannen vnd geistlichen closter frouwen auszulegen.

Grün, Rot, Blau, Hellblau, Braun, Gelb, Violett, Inkarnat, Weiß, Schwarz.

archivesetmanuscrits.bnf.fr; Handschriftencensus; The Warburg Institute Iconographic Database

Abb. 44: 183v. Zwei Mondstationensöhne.