74.1.1. Jena, Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek, Ms. Bos. q. 3

Bearbeitet von Kristina Freienhagen-Baumgardt

KdiH-Band 8

Um 1275.

Thüringen.

Das ›Jenaer Martyrologium‹ ist nur in Ms. Bos. q. 3 überliefert. Die Handschrift, deren Einband über 200 Jahre jünger ist als der Buchblock, weist auf dem hinteren Buchdeckel Spuren einer Kette auf, die sie in den 1530er Jahren in Wittenberg erhalten hat. Dort gehörte die Handschrift zur um 1500 vom sächsischen Kurfürsten Friedrich dem Weisen (1463–1525) begründeten Schloss- und Universitätsbibliothek (Bibliotheca Electoralis). Wann und wie die Handschrift nach Wittenberg gekommen war, lässt sich nicht rekonstruieren. Friedrich der Weise hatte mehrere Klöster aufheben lassen und deren Bibliotheken weitgehend umverteilt oder in seine Bibliothek integriert. Aus einem dieser Klöster könnte auch das ›Jenaer Martyrologium‹ stammen. Im Jahr 1549 gelangte die Bibliotheca Electoralis und damit auch die Handschrift nach Jena. Die heutige Ms. Bos.-Signatur der Handschrift verweist auf den Juristen und Historiker Johann Andreas Bose (1626–1674), aus dessen Besitz viele Handschriften in die Jenaer Bibliothek gelangten. Das ›Jenaer Martyrologium‹ stammt jedoch nicht aus Boses Bibliothek. Die historisch unzutreffende Signierung erklärt sich daraus, dass von Jenaer Bibliothekaren um 1702/04 das Martyrologium irrtümlich den »Manuscripta Bosiana« zugeordnet wurde (vgl. https://archive.thulb.uni-jena.de/hisbest/receive/HisBest_cbu_00011660).

| 1. | 1r–109v | ›Jenaer Martyrologium‹, deutsch |

| 2. | 110r–112v | Unterweisung zur Vollkommenheit |

Pergament, 113 Blätter (Schlussblatt der ersten Lage [Bl. 7] Gegenblatt zum vorderen Spiegel, Bl. 113 Gegenblatt zum hinteren Spiegel, von Bl. 25 unten rechts ein Stück herausgeschnitten, die Blätter 9, 30, 57 am Rand durchlöchert, teilweise auch im Innern), 234 × 185 mm, gotische Minuskel, eine Hand, einspaltig (nur 110r–112v zweispaltig), 23 Zeilen (bis Bl. 15), 29 Zeilen (ab Bl. 16), oberste Zeile des Liniensystems unbeschrieben, die Tagesdaten sind rot und blau gezeichnet, sechs- bis achtzeilige rote und blaue Initialen (1r, 19r, 41v, 49v, 67r, 85v, 97v), 1v–33r hat eine (spätere?) Hand zu den Bildern die Silben des Cisiojanus hinzugefügt. Zur Orientierung im kalendarischen Ablauf sind zu Beginn jedes Monats mehrere Zeilen hoch KL (lateinisch kalendae) in Rot und Blau mit gegenfarbigem Fleuronné, zu Beginn eines jeden Elogiums durchgängig abwechselnd in Rot und Blau die Tagesbuchstaben A–G eingefügt.

mitteldeutsch mit niederdeutschen und oberdeutschen Elementen (Text 1); thüringisch (Text 2) (zur Schreibsprache vgl.

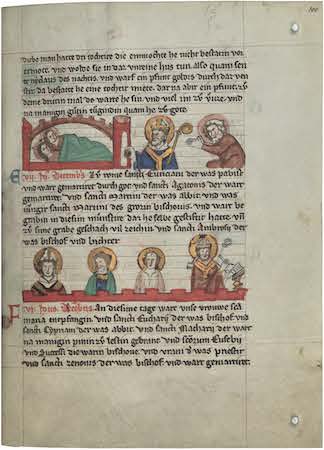

366 kolorierte Federzeichnungen, zwei Illustratoren: Maler 1 von 1v–37r, Maler 2 von 37v–109v. Möglicherweise zwei Koloristen. Die Illustrationen sind wohl um 1300 anzusetzen, also wenig später als der Text (

Die kolorierten Federzeichnungen sind als ungerahmte Streifenbilder angelegt, drei bis fünf Zeilen hoch, zwischen einem und vier Bilder auf einem Blatt, platziert nach den Elogien zu den Heiligen. Zum 17. Dezember sind zwei Bildstreifen vorhanden (103r, 103v). Wenn das Ende des Elogiums mit dem Seitenende zusammenfällt, befindet sich die Illustration entweder auf dieser Seite unter dem Text oder es ist ein Freiraum am Kopf der nächsten Seite dafür vorgesehen (verstärkt ab 69r). Der durch Illustrationen ausgefüllte Raum ist liniert. Fünf Illustrationen zu sehr kurzen Elogien nehmen nur die Hälfte des Schriftraums ein (3r, 16v, 20r, 21r, 72r). Auf 19 Seiten befindet sich ausschließlich Text (1r, 3v, 8r, 12r, 28v, 32r, 35r, 48r, 49r, 67r, 82v, 86v, 95r, 96v, 97r, 99r, 102r, 104v, 109r).

Die einzelnen Szenen zu im Elogium berücksichtigten Heiligen (nicht immer vollständig) sind hintergrundlos nebeneinander in den Bildstreifen gezeigt. Einzelbilder stehen ohne klare Trennung unverbunden nebeneinander. Die dadurch schwierige Entschlüsselung der Bilder wird dem Leser durch die strukturierende Platzierung von architektonischen Elementen wie Säulen, Häusern, Kreuzen erleichtert sowie durch die Kennzeichnung der Personen beispielsweise durch Kronen und Nimben für Heilige, verzerrte Gesichter und Waffen für Folterknechte, Gebende für Frauen, Tonsuren für Mönche. Da der Platz für die teilweise recht komplexen Bildfolgen knapp bemessen ist, weichen beide Illustratoren immer wieder auf den Rand aus und platzieren hier die in unterschiedliche Gewänder gekleideten Schergen mit hoch erhobenem Schwert (z. B. 2r, 2v, 3r, 7r, 8v, 10r, 11r) oder zeichnen die Figuren im Bildstreifen in schräger, liegender oder kniender Körperhaltung. Gefangene Personen werden platzsparend durchgängig als Kopf- oder Brustbild in einem Rundbogenfenster oder auch in drei- oder mehrzinnigen Türmen gezeigt (54v Kolorierungsfehler: Unter den Eingekerkerten befindet sich gegen den Text ein bärtiger Mann [Justa und Rufina]). Diese Methode der Abbreviatur wird auch zur Darstellung von Eremiten verwendet, zu deren Kennzeichnung um einen Kopf mit Heiligenschein ein Felsen gezeichnet ist. Die Figuren sind bis auf die teilweise zwergenhaften Folterknechte gelängt, sie agieren mit großer Dynamik. Die Schergen scheinen zu springen (10r) und alle Kraft in die Schläge zu konzentrieren (10v, 11r, 13v, 14v). Die Heiligen signalisieren durch die Haltung der Köpfe oder auch durch die kniende Körperhaltung ihre Bereitschaft zu sterben. Mimik als Mittel der Darstellung wird nicht eingesetzt, allerdings typisiert vor allem der zweite Illustrator die Figuren durch Frisuren und Physiognomie (Folterknechte: struppiges Haar oder Kahlkopf mit Stoppeln, offener Mund, wulstige Lippen). Für Landschaften und Meere werden auf das Wesentliche reduzierte Bildformeln verwendet. Meere werden als klar umrissene blaue oder graue Flächen in Wellenform mit zusätzlich aufgemalten dunklen Wellen gezeichnet (z. B. 27r, 29r, 30v, 35r, 42v, 50v), Berge und Inseln sind zum Teil aus bunten Einzelsegmenten (91v) zusammengesetzt. Die Heiligen sind mit goldenen Nimben ausgestattet (79r Kolorierungsfehler: Scherge mit Nimbus). Der erste Illustrator zeichnet mit feiner Feder mit flüchtig-zartem Strich, setzt mehrere Linien nebeneinander (

Alle Bildthemen sind erfasst unter http://martyrologium.thulb.uni-jena.de/book/index.html. Schwerpunktmäßig werden die Martyrien gezeigt, aber auch typische Szenen aus den Legenden. Die Sieben Schläfer im Berg bzw. in angedeuteter Felslandschaft sind hier wie in allen anderen illustrierten Handschriften mit der Legende (Nr. 74.7.3., Nr. 74.7.7., Nr. 74.9.2., Nr. 74.9.3., Nr. 74.9.11.) schlafend dargestellt, im Text hierzu wird die Legende im Vergleich zu anderen Einträgen in der Handschrift breit ausgeführt. Die Illustration zu Nikolaus von Myra zeigt den Heiligen als Bischof, der nachts Gold in das Haus reicht, in dem zwei Frauen schlafen, die er vor der Prostitution bewahren möchte. Damit ist der Text nur teilweise erfasst, in dem von dri tochtire (100r) die Rede ist. Die Kennzeichnung als Bischof begründet sich hier, anders als in den übrigen Legendentexten, in der Festlegung am Textanfang: der was bischof (100r). Was sonst als Simultandarstellung aufzufassen ist, weil die Ernennung zum Bischof erst nach der Goldschenkung erwähnt wird, ist hier durch die Position als Einleitungssatz in ein chronologisch neues Verhältnis gesetzt. Die Goldschenkung wird auch in der ›Elsässischen Legenda aurea‹ (Nr. 74.7.1., Nr. 74.7.7.), in ›Der Heiligen Leben‹ (Nr. 74.9.2., Nr. 74.9.6.) sowie in den ›Mitteldeutschen Predigten‹ (Berlin, Ms. germ. quart. 2025) illustriert. Als schlafende Frauen werden die drei Töchter sonst nur im Cgm 504 (Nr. 74.9.6.) gezeigt. Dass der Vater der Frauen ebenfalls einen Heiligenschein erhalten hat, könnte ein Versehen in der Kolorierung sein. Der Eintrag zu Maria Aegyptiaca umfasst eine breite Darstellung der Legende, der folgende Bildstreifen zeigt zur Hälfte die Begräbnisszene mit Zosimus und dem Löwen (28v), ergänzt durch eine Beischrift Maria van egipte lant. Eine derartige Beischrift ist in der Handschrift singulär. Es ist nicht klar, ob diese zum ursprünglichen Bildbestand gehört oder es sich um einen Nachtrag handelt. Die Begräbnisszene ist innerhalb der Stoffgruppe ansonsten nur im Cgm 6 (Nr. 74.7.7.), der ältesten Handschrift der ›Elsässischen Legenda aurea‹, überliefert (78v). Von beiden Illustratoren werden immer wieder auch Szenen abgebildet, die nicht auf den Text rekurrieren und in denen möglicherweise Vorlagen des Martyrologiums ihren Ausdruck finden (

Rot, Braun, Blau, Grün (beim zweiten Illustrator vermehrt), Silber, Gold.

Abb. 65: 100r. Nikolaus von Myra reicht Gold ins Haus, Dank des Vaters. Vier Heilige hinter einer Zinnenmauer (Eutychianus?, Agathon?, Martin?, Ambrosius).