26B.1.1. Karlsruhe, Badische Landesbibliothek, Cod. Ettenheimmünster 11

Bearbeitet von Kristina Domanski

KdiH-Band 3

1467 und 1490–1500.

Überlingen.

Im 16. Jahrhundert im Besitz von M. Marx Weyß, Spitalkaplan in Überlingen, 1587 durch Jakob Reutlinger, Bürgermeister in Überlingen, erworben (1v Besitzeinträge sowie mehrere eingeklebte Holzschnitte mit Wappen Konstanzer Domherren, darunter Buchzeichen Jakob Reutlingers 1587, vgl.

| 1. | 4r–124v |

Ulrich Richental, ›Chronik des Konstanzer Konzils‹

Handschrift E Text- und Bildteil in Redaktion unbekannter Hand |

| 2. | 125r |

Urkunde König Sigismunds für Konstanz über die Verpfändung des Thurgaus

Regesta Imperii, Bd. 11: Die Urkunden Kaiser Sigmunds (1410–1437), verzeichnet von |

| 3. | 171ra–347vb |

Jakob Twinger von Königshofen ›Chronik‹, deutsch |

| 4. | 347vb–374vb |

›Buch der Könige alter ê und niuwer ê‹, Auszug

|

| 5. | 375ra–390va |

›Proverbia oder byspell Salomonis‹ in 31 Kapiteln

vgl. |

| 6. | 390va–393rb | Chronikalische Nachträge, 16. und 17. Jahrhundert |

| 7. | 397ra–401va |

Reformatio Friderici, ›Frankfurter Landfriede Friedrichs III. von 1442‹

Edition: Deutsche Reichstagsakten, Ältere Reihe, Bd. 16: Deutsche Reichstagsakten unter Friedrich III, 2. Abt. 1441–1442. Hrsg. von |

Papier, 481 Blätter (Seitenzählung des 17. Jahrhunderts mit schwarzer Tinte unvollständig, moderne Bleistiftfoliierung; Blatt 1 als Spiegelblatt im Vorderdeckel, Blatt 2 enthält eingeklebte Holzschnitte, Blatt 3 ist ein eingeklebter Kupferstich [siehe unter II.]; unbeschrieben: 125v–170v, 393v–396v, 402r–481v), 370 × 270 mm, Bastarda, 4r–125r: einspaltig, ab Blatt 171 zweispaltig, 39–41 Zeilen, zwei Schreiber für Text 1, Hand A: 4r–102v, Hand B: 106r–125r, letztere nach

alemannisch-schwäbisch.

31 Seiten mit kolorierten Federzeichnungen zu Text 1 (8r, 8v–9r, 9v, 12r, 12v, 14r–15r, 16r, 18v–19r, 22v–23r, 23v–24r, 26r, 27r–28r, 35v–36v, 37r–37v, 39v–40r, 40v–41v, 42r) von drei Zeichnern ausgeführt, danach 50 zum Teil mehrseitige Freiräume für weitere Illustrationen (44v, 49v–50v, 52v, 56v–57r, 58v, 60r, 60v, 61r, 65v, 66r, 69r, 69v, 72v, 73r, 74r, 74v, 75r, 75v, 76r, 77r, 77v, 78r, 78v, 79r, 83v, 84r, 84v, 85r, 87r, 87v–88r, 88v, 89r, 89v, 90r, 90v, 91r, 91v, 92r, 92v, 97r, 97v, 99v, 100r, 100v, 101r, 101v, 103r, 103v, 104r–105v, 125v), Freiräume für Wappen der sieben Kurfürsten (5r, 5v), Wappen der drei Bürgermeister auf Blatt 16v mit schwarzer Feder nachgetragen. Wappenteil nicht enthalten, bzw. nicht ausgeführt.

Zu Text 3 zahlreiche Freiräume für Illustrationen (vgl. Nr. 26A.28.3.). Zu Text 4: 23 Freiräume für Illustrationen jeweils spaltenbreit, in der Höhe etwa ein Drittel des Schriftspiegels (350vb, 351rb, 315va, 352ra, 352va, 353ra, 353rb, 354vb, 355rb, 355vb, 356ra, 356va, 361vb, 363ra, 367rb, 368rab, 369va, 371rb, 371vb, 372vb, 374ra, 374va, 374vb). Zu Text 5: Ein Freiraum zu Beginn des Textes (375ra) in etwa ein Drittel der Schriftspiegelhöhe und Spaltenbreite.

2r: vier Streifen mit je sechs kolorierten Holzschnitten (je 52 × 47 mm) mit Wappen Konstanzer Domherren, 2v: Eingangspsalmen sowie zwei kolorierte Holzschnitte, oben Hl. Conrad, Muttergottes, Hl. Pelagius (90 × 210 mm), darunter Bischofswappen (90 × 70 mm), Bl. 3 ist ein eingeklebter Kupferstich (540 × 345 mm) zur Diözesansynode im Konstanzer Münster 1609: Loci et consessus Patrum Constantiensis Dioceseos qui synodo sub praesidio Illustrissimi ac Revendissimi D.D. Iacobi Die & Apostolicae fedis gratia Episcopi Constantiensis &c. in Cathedrali Urbis Constantiae tendo Anno M.DC.IX Mense octobris celebratae interfuerunt, unter dem Bild (450 × 330 mm) bezeichnet: Constantiae, Ex Officina Nicolai Kalt, Anno M.DC.XI., Monogramm unten rechts: P. S.

Illustrationen wurden nur für die Konzilschronik und dort lediglich bis Blatt 42r ausgeführt. Bis auf wenige Ausnahmen ganzseitige, ungerahmte Illustrationen; nur eine halbe bis dreiviertel Seite nehmen die Darstellungen 12r, 12v und 16r ein. Mit einfacher Linie gerahmt wurden die Zeichnungen 12v und 16r. Aufgrund der Beschneidung der Seitenränder auch Illustrationen an den Außenrändern beschnitten. Verschiedentlich werden Illustrationen nicht unmittelbar an den entsprechenden Textstellen eingefügt. Einige Male wurden Darstellungen in umfangreichere Bildsequenzen aufgelöst: Die Darstellung zur Heiligsprechung Birgittas von Schweden umfaßt hier drei Seiten ( 27r–28r), sonst nur eine Doppelseite, das gleiche Phänomen ist bei der Kerzenweihe des Papstes (35v–36v), der Verteilung der Kerzen in der Stadt (37r–37v) und dem Umzug des Kaisers mit der goldenen Rose (40v–41v) zu beobachten. Schreiber und Illustratoren dürften daher nicht nach der gleichen Vorlage gearbeitet haben (vgl.

Die lockere, fast skizzenhafte Umrißzeichnung mit feiner Feder und schwarze Tinte überläßt die Modellierung der Figuren fast vollständig der auf wenige durchscheinende Farbtöne beschränkten Kolorierung. Bis auf die Angabe einiger Gewandfalten und sehr seltenen Schraffuren in den Faltentälern (z. B. 12v) kaum Binnenzeichnung. Die plastische Ausgestaltung wird weitgehend durch die zeichnerische Handhabung der Kolorierung erreicht, das strichweise Aufbringen der stark verdünnten Farbe, die sichtbare Pinselführung in Kreuzlagen sowie die Aussparung lichter Stellen für Schattierungen. Köpfe und Gesichter gleichfalls durch die sorgfältige Kolorierung und Konturierung mit brauner, stark verdünnter Farbe ausgearbeitet.

Durchweg schlanke, gestreckte Figuren, die die Bildfelder großformatig füllen. Bereits

Vergleichende Bildthementabellen bei

Bei den Zeichnungen der ersten Hand dominieren Grün, Rosatöne und Gelb. Bei jenen der zweiten Hand hauptsächlich Blau, Rosatöne und Gelb, durchweg stark verdünnt, sowie gelegentlich Schwarz für Ornamente und Gewandsäume.

Taf. XXIV: 35v/36r. Kerzenweihe des Papstes.

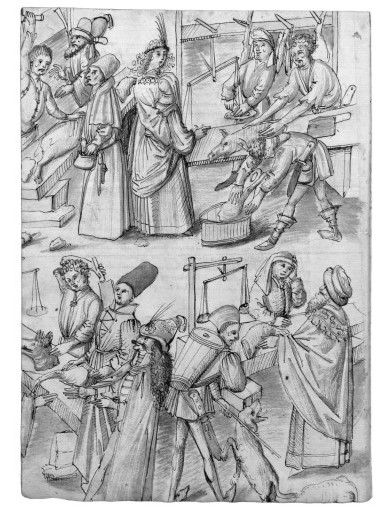

Abb. 190: 18v. Marktszene an den Fleischbänken.