104.3.7. Wien, Schottenstift, Cod. 209 (Hübl 206)

Bearbeitet von Wolfgang Augustyn

KdiH-Band 10

1413 (285vb).

Besitzvermerk des 15./16. Jahrhunderts auf der Innenseite des Vorderdeckels Disz puch gehort in das Closter zu Medingen predigerordens. Nach der Säkularisation des Dominikanerinnenklosters Maria Medingen in Mödingen bei Dillingen 1802 kam es in den Besitz des Historikers und Benediktiners im Schottenkloster P. Berthold Sengschmitt (1801–1852) und nach seinem Tod in die Stiftsbibliothek (Ir).

| 1ra–3rb | Register | |

| 1. | 3v |

Pestregimen

Nota wann der lauff des sterben ist … – … und raynew muter ist.

|

| 2. | 6ra–285vb |

Österreichischer Bibelübersetzer, ›Psalmenkommentar‹ mit Auslegung des Nikolaus von Lyra

mit Vorrede C

|

| 3. | 286v–299va |

Österreichischer Bibelübersetzer, ›Klosterneuburger Evangelienwerk‹

Erstfassung, Auszüge: 286v Vaterunser, 287ra–289vb Evangelium mit Vaterunser (Lc 11,1–4, Mt 6,9–13) und Vaterunserauslegung (vgl.

|

| 4. | 299va–304rb |

›Sermo de corpore Christi‹, deutsch (vgl. |

Papier, II (ein Blatt Pergament) + 307 Blätter (alte lateinische Foliierung für 6–303), 290 × 215 mm, Bastarda (wenige lateinische Psalmzitate [160rb, 161rb, 163va, 169va] und der Kolophon [285vb] in Textura), eine Hand (Jacob de Mar, 285vb), zweispaltig, 32–38 Zeilen, Textinitien im Register abwechselnd blau und rot, ebenso die größeren Initialen im Text, teilweise mit Fleuronné, 215rb mit Bindenschild (Inschrift Herzog Albrecht von Ostereich), manche kleineren Initialen mit originellen, vogelgestaltigen Ausläufern (163va, 171ra, 182rb, 183va, 206vb, 257va), Rubrizierung.

bairisch.

Eine Miniatur und mehrere Initialen mit Textbezug.

Die Illustrationen sind teils als Federzeichnungen und laviert, teils (vor allem im zweiten Teil der Handschrift) mit Deckfarben ausgeführt.

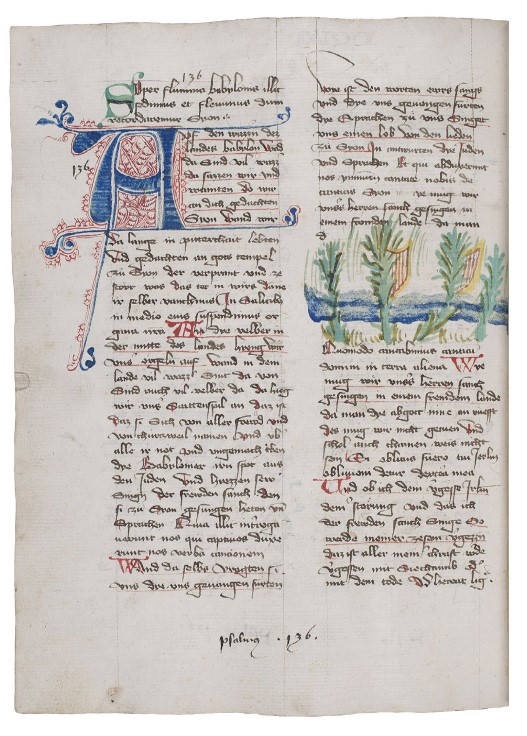

266vb Zeichnung in Deckfarben (ca. sieben Zeilen hoch): Flüsse und mehrere Bäume, an zweien hängen Harfen, zu Ps 136, 1–3. Der Psalm beschreibt die Trauer der Israeliten in der babylonischen Gefangenschaft und die Sehnsucht nach dem vom babylonischen König zerstörten Tempel in Jerusalem und wurde seit der Spätantike illustriert (vgl. Prudentius, Dittochaeon 89–92, in:

6ra Figureninitiale I als König David mit aufgeschlagenem Buch auf einem Thron sitzend; mehrere Initialen ganz (212ra V ein gehörnter Teufel und ein vornehm Gekleideter mit einem Zepter) oder teilweise figürlich (Köpfe und gegenständige Drachen, Mischwesen, ein architektonisches Detail, ungewöhnlich 253rb I als vornehm gekleideter Mann mit gemustertem Gewand und verschiedenfarbig gestreiftem Mantel, der mit dem linken Finger auf ein Herz zu weisen scheint, zu Ps 119, einem der Gradualpsalmen, der davon handelt, dass der Beter in seiner Not vom Herrn erhört worden sei).

Rot, Violett, Grün, Blau.