105.0.2. Heidelberg, Universitätsbibliothek, Cod. Pal. germ. 60

KdiH-Band 10

Um 1460.

Südwestdeutschland.

Wegen des schwäbischen Lautstands möglicherweise aus dem Besitz der Margarete von Savoyen, Witwe Kurfürst Ludwigs IV. von der Pfalz, später mit Graf Ulrich V. von Württemberg verheiratet (

Ausführliche Beschreibung der Handschrift siehe Nr. 51.6.1.; vgl. auch Nr. 9.1.7., Nr. 51.26.1. und Nr. 59.9.1.

| 1. | 1ra–100ava |

Historienbibel

|

| 2. | 100avb–117va | Irmhart Öser, ›Rabbi Samuel‹ |

| 3. | 117vb | ›Spruch der Engel Uns engel wundert all geleich‹ |

| 3a. | 117vb–118va | ›Gute Meinung von dem Sünder‹ |

Papier, 197 + II Blätter, 288 × 218 mm, Bastarda, zwei Hände (I 1ra–156vb, 184ara–189vb; II 157r–183v), zweispaltig (157r–183v einspaltig), 25–38 Zeilen (bis zu 43 Zeilen im einspaltigen Teil).

schwäbisch (

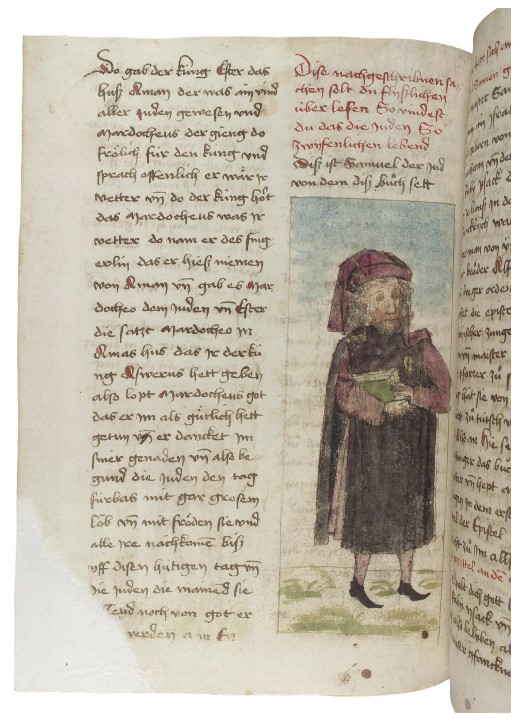

Text 2: eine kolorierte Federzeichnung (100avb).

Das hochrechteckige Titelbild zu Text 2 nimmt die unteren drei Viertel der Schriftspiegelhöhe der Spalte ein, ein einfacher Federstrich dient als Umrahmung. Rabbi Samuel, mit lockigem braunem Haar und Vollbart, steht allein im Bild. Er hat ein grünes Buch unter den Arm geklemmt. Sein langärmliger Unterrock und seine Kopfbedeckung sind malvenfarbig, der Umhang dunkelbraun mit Schließen. Der Hintergrund wird mit blauem Himmel und grünen Grasbüscheln kaum angedeutet. Zeichnerisch ist das Bild etwas dilettantisch, bis auf das Gesicht des Rabbiners. Er wird in überzeugender Weise als älterer Mann dargestellt: die Augenlider schwer und dunkel, an der Stirn horizontale Falten. Feine Striche dienen als Schattierung unter den Wangen, was dem Gesicht ein hohlwangiges Aussehen verleiht. Wegen seines Alters und seines Buches sollen die Leser*innen Samuel als Autoritätsperson verstehen, was wiederum dem nachfolgenden Text Autorität verleiht.

Abb. 104: 100av. Rabbi Samuel mit Buch.