104.2.3. Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 2767

Bearbeitet von Wolfgang Augustyn

KdiH-Band 10

Um 1320 (MeSch I [1997] S. 219), zwischen 1340 und 1420 (

Schlesien (?).

Über die Besitzverhältnisse im Mittelalter ist nichts bekannt. Eine Federprobe (158v) Nos fr[atr]es W[e]ncz[es]l[ai?] lässt vermuten, dass sich die Handschrift im 14. Jahrhundert in Böhmen oder einem zu Böhmen gehörenden Gebiet befand. Seit 1576 in der Wiener Hofbibliothek: 158v Signatur von Hugo Blotius M 3961, von späterer Hand Theol. 24.

| 1. | 1ra–88vb | Psalter, lateinisch und deutsch, mit Cantica |

| 2. | 89va–156rb |

Hieronymus, ›Tractatus in librum Psalmorum‹

|

| 3. | 156rb |

Ecl 12,13

De hoc quod Salomon ait: Deum time et mandata eius custodi …

|

| 4. | 156va–157vb |

Alphabetisches Glossar mit einigen deutschen Glossen

Abhominacio (id est) contemptus …

|

Pergament (Vor- und Nachsatzblatt Papier), I + 159 + I Blätter (Foliierung des 18. Jahrhunderts, gezählt 158 Blätter, zusätzlich 108a), 440–445 × 320–325 mm, Buchschrift von zwei Schreibern (bis 32v geschrieben vom ersten Schreiber), zweispaltig, 37 Zeilen, ab 89v 48 Zeilen. Der lateinische Text ist rot, der deutsche schwarz im Wechsel von Vers zu Vers, ebenso Überschriften und Strichelungen bei den Satzanfängen rot. Kleine Initialen wechselnd in Rot und Blau, größere bei den Psalmanfängen. Gemäß der Achtteilung eröffnen große, gerahmte Initialen 1ra, 13ra, 21rb, 28vb, 36va, 46rb, 64va die Psalmen 1, 26, 38, 52, 68, 80 und 109 (keine zu Ps 97). Bis auf 46rb (siehe unten) sind die Initialen mit Fleuronné geschmückt. Die Buchstabenkörper sind farblich geteilt und mit figürlichen Motiven in Federzeichnungen geschmückt, Außengründe mit Fleuronné mit langen, stabartigen Ausläufern. Das Fleuronné, weiß auf rotem Grund, stammt von drei Floratoren (zum Fleuronné und vergleichbaren Handschriften aus Oberösterreich, Mähren und Schlesien: MeSch I [1997] S. 222–224).

lateinisch, mitteldeutsch mit südschlesischer Färbung (

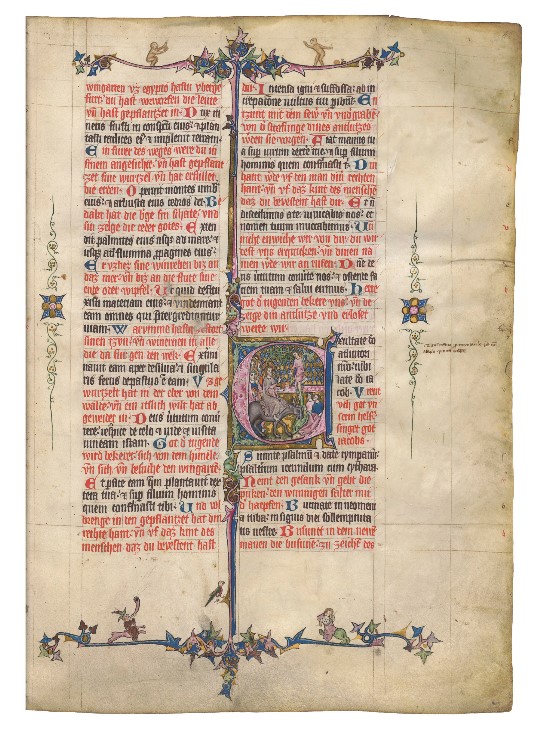

Eine Deckfarbeninitiale zu Ps 80 (46rb).

Den Binnengrund des nach rechts geöffneten ornamentierten Buchstabenköpers E teilt der Querbalken, die obere Hälfte ist mit einem in blauen und goldenen Rauten geschachten Muster gefüllt, die untere Hälfte Goldgrund. Davor sieht man von links Jesus mit Kreuznimbus, die Rechte im Segensgestus erhoben, auf dem Esel nach Jerusalem einreiten, ihm folgen die Apostel, vor ihm haben zwei Männer ein rotes Kleid auf den Boden gebreitet, während im sich verzweigenden Geäst der Krone eines in ganzer Höhe des Innenfeldes gewachsenen, grünen Baums Zachäus auf die Szene blickt (Lc 19,1–10). Vom quadratischen Rahmen der Initiale gehen Ornamentstäbe aus, die am Ende mit Eichenblättern besetzt sind und denen Drolerien zugeordnet sind: Vögel, Drachen, auf dem unteren waagrechten Stab Mischwesen mit dem Körper eines Hundes und dem Oberkörper eines Jägers mit Jagdhorn sowie ein Löwe mit dem Oberkörper eines Mädchens mit Trommel.

Der Maler der Initiale folgt hier westlichen Vorbildern, der Figurenstil erinnert an ältere süddeutsche Handschriften um 1300 (St. Galler Weltchronik, St. Gallen, Kantonsbibliothek, VadSlg Ms. 302, siehe auch Nr. 66.2.4.; sog. Aich-Bibel, Kremsmünster, Cod. 351–354).

Blau, Violett, Grau, Kupfergrün, Inkarnatfarbe, Deckweiß und Gold.

Abb. 73: 46r. E-Initiale: Einzug in Jerusalem.