103.1.1. Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Ms. germ. quart. 2025

Bearbeitet von Kristina Freienhagen-Baumgardt

KdiH-Band 10

Nach 1460 (zur Datierung siehe Nr. 74.5.1.).

Mittelrhein.

Ausführliche Beschreibung der Handschrift siehe Nr. 44.4.1., Nr. 74.5.1., Nr. 75.0.2.

| 9. | 251r–329v |

›Mitteldeutsche Predigten‹

31 Heiligenpredigten im Jahreszyklus von Stephan, 26. Dezember, bis Thomas apostolus, 21. Dezember

|

| 10. | 329v–336v |

Nachtrag einer Predigt über die Heiligen Vitus und Modestus

zum 15. Juni

|

| 11. | 336v–340v | Auslegung der Namen der zwölf Apostel |

Papier, 349 + 1 Blätter, 285 × 205 mm, Bastarda cursiva, ab Bl. 48 durchgehend eine Hand, 72r–86r zweispaltig, Verse abgesetzt, sonst einspaltig, 28–32 Zeilen.

westmitteldeutsch.

43 lavierte Federzeichnungen zu den Texten 9–11. Text 9: 31 Federzeichnungen, Text 10: eine Federzeichnung, Text 11: zwölf Federzeichnungen. Zwei Maler.

Die Illustrationen zu Text 9 zwischen zehn und 15 Zeilen, spaltenbreit, doppelt gerahmt, platziert nach der Überschrift, sofern diese vorhanden ist (fehlt bis 273r), vor dem lateinischen Predigtthema; die Texte 10 und 11 sind vom zweiten Maler jeweils zu Beginn der Abschnitte am Rand mit vier bis acht Zeilen hohen schmalen Federzeichnungen ausgestattet.

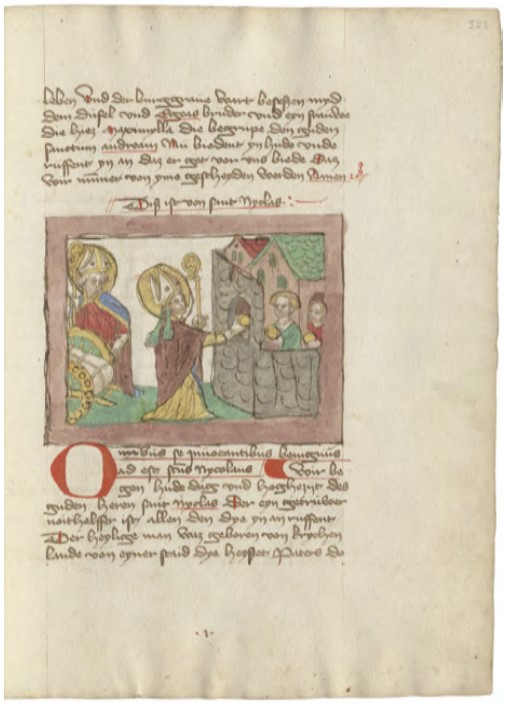

Text 9: Die Heiligen sitzen entweder mittig, eingefasst durch einen Architekturrahmen mit dem jeweils passenden Attribut in der Hand (z. B. 252r, 263v, 289r, 310r, 326r), oder stehen in einem Tal (z. B. 267r, 293r, 298v, 308r), am Ufer eines Flusses oder des Meeres, im Hintergrund Schiffe und die Silhouette einer Stadt (z. B. 276r, 287r, 303v). Die Illustrationen sind ausgeführt von zwei Malern, die sich im Bildaufbau aneinander orientieren, in der Ausführung jedoch deutlich unterscheiden. Der erste Maler (251r–310r) führt Details sehr genau und geschickt aus, egal ob es sich um Landschaftsdarstellungen, Berge, Wiesen (mit Blumen) oder die Ausgestaltung von Räumen durch ornamentale Muster (besonders 260v) und gotische Architekturrahmen (z. B. 258r, 263v, 282v, 288r, 310r, 320r) handelt. Diese Hand malt Georg im Drachenkampf vor der detailgenauen Stadtansicht von Köln (267r), die, ebenso wie der davor fließende Rhein, unkoloriert blieb. Die Figuren sind schlank, die Frauen mit teilweise sanft nach hinten gebogenen Körpern (255v, 260v), die Männer meist konturlos durch große wallende Gewänder, die in üppigen Falten am Boden aufliegen (251r), oder auch schlank und kurzbeinig mit kurzen Röcken (251r, 303v). Die Gesichter zeigen wenig Ausdruck, weil Nase, Mund und Augen nur als Striche gegeben sind, nur Schattierungen werden zur Modellierung eingesetzt (303v, 308r). Böden sind durch ornamentale Muster ausgestaltet (z. B. 258r, 263v, 296r, 310r). Verwendet werden kräftige Farben, flächig aufgetragen, Plastizität entsteht durch die Intensität des Auftrags und farbliche Abstufungen, weniger durch Liniensetzung, die Proportionen bei Außenräumen und Sachen (Schiffe, Häuser, Möbel) sind gelungen, nicht jedoch bei Händen (310r). Der zweite Maler (312v–326r) gestaltet den Bildaufbau wie der erste, er ist jedoch technisch nicht in der Lage, detailgenau zu arbeiten. Auf Ornamente verzichtet er weitgehend, auf Landschaften oder Stadtsilhouetten vollständig, Architekturrahmen sind unsicher konturiert (320v, 326r), der Hintergrund bleibt frei. Dort, wo der erste Maler den Blick aus dem Raum nach außen öffnet (265r, 302r), sind hier die Fenster und Türen geschlossen (312r). Die Konturen der Gesichter sind verschwommen, die Verschattungen durch zu intensiven Farbauftrag häufig missglückt (314v), die Augen ohne Ausdruck, die Lider teilweise geschlossen (312v). Die an den Bildzyklus anknüpfenden Texte 10 und 11 wurden ebenfalls vom zweiten Maler mit einfachen Illustrationen in nur wenigen Farben versehen.

Bildthemenliste bei

Die an die ›Mitteldeutschen Predigten‹ sich anschließende kurze Predigt Von sancti vite vnd modesti (Text 10) ist neben der Überschrift vom zweiten Maler mit einem über einem Feuer stehenden Topf illustriert, an dem auf zwei Seiten Flammen lodern (330r). Er steht wohl für das Martyrium der Heiligen in siedendem Öl, ohne dass dies im Text genannt wäre. Die Auslegungen über die zwölf Apostelnamen sind in ähnlicher Weise vom zweiten Maler mit einfachen kleinen Illustrationen versehen, die in den Farben Gelb und Graublau die Attribute der jeweils im Abschnitt vorgestellten Apostel neben der Spalte zeigen (z. B. Schlüssel für Petrus 330v, Schwert für Paulus 336v, Kelch für Johannes 337v, Andreaskreuz für Andreas 338r).

Rot, Rosa, Grün, Grau, Blau, Braun.

Abb. 20: 255v. Ermordung der unschuldigen Kinder. Abb. 21: 323r. Nikolaus übergibt drei Goldkugeln.