105.0.4. Providence (Rhode Island), Brown University, John Hay Library, Ms. German Codex 1

KdiH-Band 10

1410 (28rb, 34va), 1411 (83ra).

Nürnberger Raum (

Ausführliche Beschreibung der Handschrift siehe Nr. 81.0.8.

| 3. | 21ra–28rb |

›Lucidarius‹

siehe Nr. 81.0.8.

|

| 4. | 28va–34va | Irmhart Öser, ›Rabbi Samuel‹ |

Papier, 105 Blätter, 290 × 220 mm, Bastarda, fünf Hände (II: 21ra–34va), Heinricus de wildenholcz (28rb und 34va), zweispaltig, 33–46 Zeilen, Text 4: hellblaue, meist drei- bis vierzeilige Lombarden mit rotem Fleuronné (einmal Rot mit schwarzem Fleuronné), eine schwarze achtzeilige H-Initiale am Textanfang mit rotem Fleuronné im Binnenfeld in der Form eines Drachen, kleine, meist geometrische Randzeichnungen in Schwarz/Rot, Hellblau/Rot oder Schwarz/Rot/Hellblau (28v, 29v, 32r, 33v), rote Kapitelüberschriften, rote Strichelung der Majuskeln, rot umrahmter Kolophon mit Eckdekor (34va).

ostfränkisch (Text 4) (

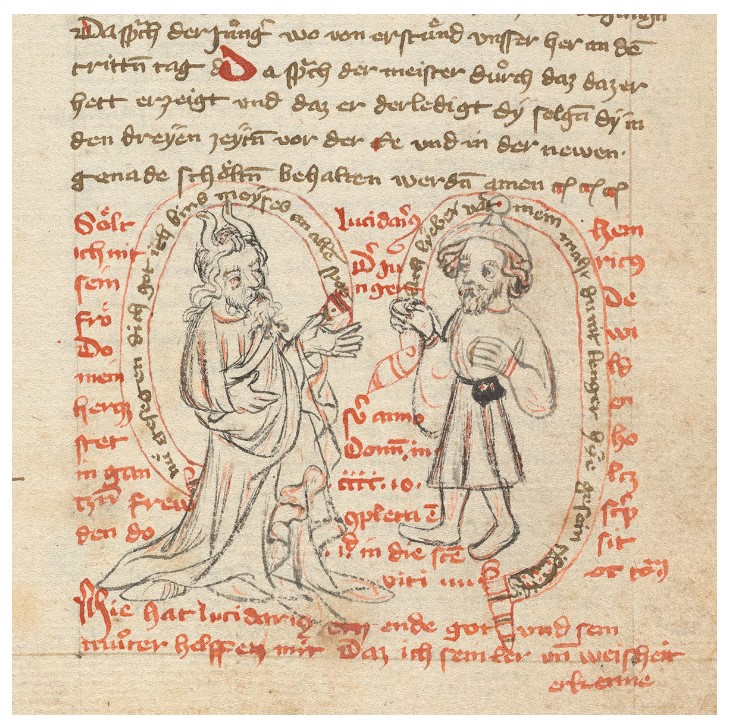

Eine Federzeichnung zu Text 4 (28rb), wohl vom Schreiber Heinricus de wildenholcz.

Zum Abschluss des ›Lucidarius‹ brachte der Zeichner in der rechten Spalte unten eine Illustration (65 × 80 mm) an, die als Übergang zwischen dem ›Lucidarius‹ und dem ›Rabbi Samuel‹ dient. Dargestellt ist Mose, erkennbar an den Hörnern, im Gespräch mit einem Mann, der durch seine spitze Kappe als Jude gekennzeichnet ist. Der Zeichner arbeitet schwungvoll mit roter und schwarzer Tinte und schafft mit ein wenig Modellierung der Gewandfalten einen plastischen Eindruck. Die Illustration ist rahmenlos, aber die Figuren halten je ein Spruchband, das von einer Hand ausgehend um die Figur herum läuft, ohne sie jedoch komplett zu umschließen; zwischen den Figuren befinden sich kurze Texte – in einer Art erweitertem Kolophon –, die so eng an die Illustrationen anschließen, dass sie wohl erst nach der Illustrierung eingefügt wurden. Zwischen den zwei Männern: Lucidarius Der junger …, darunter: Hie hat Lucidarius ein ende got vnd sein muͦter helffen mir Daz ich sein ler vnd weisheit erkenne. Spruchband des Mose: Nuͤ gesegen dich got ich bins moyͤses an allen spot. Spruchband des Juden: Ach lÿeber vater mein maht du nit lenger hÿe gesein.

Durch diese Darstellung leitet der Schreiber und Zeichner zum nächsten Text über und stellt damit mit dem ›Lucidarius‹ eine Texteinheit her (