104.9.1. Weimar, Herzogin Anna Amalia Bibliothek, Fol 35

Bearbeitet von Wolfgang Augustyn

KdiH-Band 10

Vor 1479 (

Zisterzienserinnenkloster Medingen (

Der Psalter gehört zu den Handschriften, die von den Zisterzienserinnen des Klosters Medingen im letzten Viertel des 15. Jahrhunderts und bis ins frühe 16. Jahrhundert geschrieben und illuminiert wurden (vgl.

| 1. | 1r–6v |

Kalender (Diözese Verden: |

| 2. | 7v–173r |

Psalter, lateinisch und niederdeutsch ( Dissen salmen saltu weren. dar ene dauid dichtede …

|

| 3. | 173v–191v |

Cantica, lateinisch und deutsch

173v Canticum des Jesaja, 174r Canticum des Hiskia, 175r Canticum der Hanna, 176r Canticum des Moses I, 177v Gebet des Habakuk, 179v Canticum des Moses II, 183r Canticum der drei Jünglinge, 184r Canticum des Zacharias, 185r Magnificat, 185v Canticum des Simeon, 185r Tedeum, 187r Glaubensbekenntnis Quicumque vult, 189v Litanei |

Pergament, I + 191 Blätter, 200 × 140 mm, Textura, eine Hand, 13 Zeilen, einspaltig; der lateinische Text der Psalmen ist schwarz geschrieben, interlinear, in kleiner roter Schrift der Text der niederdeutschen Übersetzung, mit Lombarden, wechselnd blauen und roten, ab 142r geteilt zweifarbig blauen und roten, am Beginn der Verse. Die Einträge zu den Monaten des Kalenders und die Psalmen beginnen mit Fleuronné-Initialen, bei denen der Buchstabenkörper in ornamentale Flächen in Rot und Blau geteilt und durch schmale Aussparungen getrennt wird, ebenso im farbigen Grund ein Ornament ausgespart, wie beides für Handschriften aus Niederdeutschland und Holland im späten 15. Jahrhundert charakteristisch.

lateinisch, niederdeutsch.

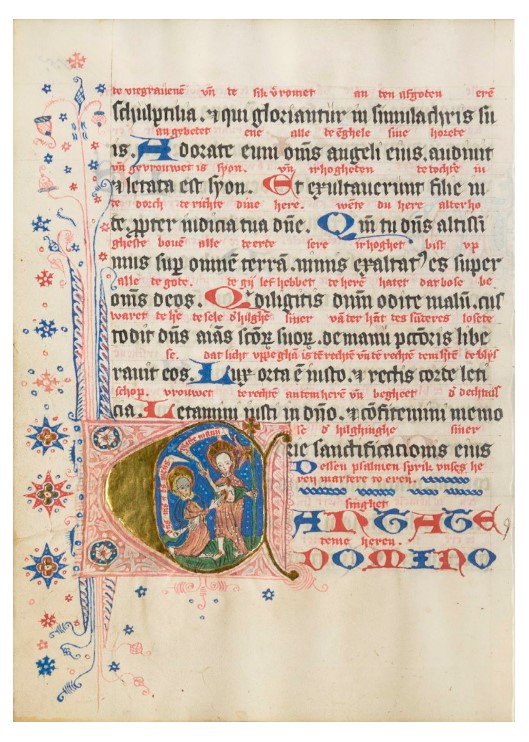

Zehn gerahmte Initialen heben gemäß der Achtteilung Abschnitte des Psalters hervor, außerdem große Initialen zu Ps 51 und 101: 7v B zu Ps 1, 31r D zu Ps 26, 47r D zu Ps 38, 61v Q zu Ps 51, 62v D zu Ps 52, 77v S zu Ps 68 (ornamental), 97r E zu Ps 80 (ornamental), 115v C zu Ps 97, 117v D zu Ps 101, 135r zu Ps 109.

Der Buchstabenkörper ist golden (77v nur blau vor goldenem Grund mit Ornamenten), der Binnengrund als Hintergrund der Darstellung öfter als Landschaft aus emporwachsenden, weißen Stauden gestaltet, die sich mit den Aussparungen aus dem blauen Binnengrund ergeben. Der Rahmen umspielt auf 7v die Buchstabenkontur in einer freien, am Rand mit halbrunden oder sphärischen Einsprüngen, die anderen Rahmen sind meistens annähernd rechteckig mit vertikalen Fleuronné-Ausläufern. Der Außengrund ist mit Fleuronné aus Rispenformen und Ranken mit Pfeilspitzblättern gestaltet, die aus dem blauen und/oder roten Grund ausgespart sind, die Zwischenräume sind schraffiert. Nur auf der Anfangsseite des Psalters (7v) ist der Rahmen mit goldenen Vierpassformen und kleinen Blüten geschmückt. An drei Seiten des Schriftspiegels gibt es ebenfalls solche goldenen Vierpassformen, jeweils umgeben von einer schmalen ausgesparten Linie, gerahmt mit abwechselnd roten oder blauen achtzackigen Sternen, hinzu kommen Strichelungen und kleine sternförmige Ornamente. Der Figurenstil mit den Proportionen der Körper und der reduzierten Binnenzeichnung von physiognomischen Details und Gewandfalten ist charakteristisch für Handschriften und textile Arbeiten aus Nonnenklöstern, deren Mitglieder im späteren Mittelalter häufig nicht nur als Schreiberinnen, sondern auch als Buchmalerinnen tätig waren (vgl.

7v David, in einem blauen Surcot mit hellrotem Mantel darüber, trägt rote Strümpfe und goldene Schuhe, außerdem eine Krone. Er sitzt auf einer hölzernen, gelben Bank und spielt auf der goldenen Harfe, der fluchtende Fußboden ist mit grünen Fliesen belegt, 31r Kreuzigung mit Maria als Schmerzensmutter mit Schwert in der Brust und Johannes, 47r Maria als Apokalyptische Frau vor dem goldenen Strahlenkranz, mit dem Kind auf dem Arm, in der linken Hand eine Lilie mit drei Blüten, sie steht auf der umgekehrten Mondsichel mit einem Mohrengesicht, 61v Michael mit der Lanze als Sieger über den Teufel, der als Drache dargestellt ist, geformt aus der Cauda des Buchstabens Q, eine rote Binnenzeichnung definiert auf dem Gold der Initiale den Körper des Untiers, 62r Johannes der Täufer mit rotem Nimbus, in seinem gelb wiedergegebenen Fellkleid, weist auf das Agnus Dei in roter Glorie, das er auf seinem rechten Arm präsentiert (Beischrift: ecce agnus dei ecce q[ui] tollit peccata), 115v Erscheinung des nachösterlichen Christus mit Wundmalen, der mit erhobener rechter Hand im Segensgestus vor dem vor ihm knienden Apostel Thomas (Spruchband: d[ominu]s me[u]s et d[eu]s m[eu]s), der mit seiner rechten Hand die Seitenwunde des Auferstandenen berührt, 118v gerüsteter Heiliger mit zwei hl. Gefährten, 135r Katharina mit Schwert und Rad.

Die ungewöhnliche Darstellung des Apostels Thomas zu Ps 97 war Ausdruck der besonderen Apostelverehrung im Konvent von Medingen und vergleichbar ähnlichen Darstellungen in anderen, lateinischen Psalterhandschriften aus Medingen (Berlin, Staatsbibliothek, Ms. theol. lat. oct. 189, 77v Initiale zu Ps 38 mit Johannes dem Evangelisten; Cambridge, Gonville and Caius College, MS 769/822, 95v Initiale zu Ps 58 mit Simon und Judas; Hamburg, Staats- und Universitätsbibliothek, Cod. 149 in scrin., 10r Johannes der Evangelist mit Schlangenkelch segnet eine kniende Nonne).

Blau, Rot, mit Weiß gehöhtes Rot, Rotbraun, Gelb, Braun, Schwarz, Gold, Grün.

Abb. 91: 115v. C-Initiale: Ungläubiger Thomas.