104.11.1. Baltimore (Maryland), The Walters Art Museum, Ms. W.111

Bearbeitet von Wolfgang Augustyn

KdiH-Band 10

Zwischen 1275 und 1299.

Köln, Skriptorium der Minoriten.

Die ursprünglich wohl für den Kölner Minoritenkonvent angefertigte Handschrift kam im späten 15. Jahrhundert oder wenig später ins Augustinerinnenkloster St. Cäcilien in Köln, wo der Kalender, Texte des Breviers, Gebete und die Kollekten am Ende ergänzt wurden. Im 17. Jahrhundert im Besitz von Susanna Koull (Besitzvermerk; 6r–7r Todestage der Familie Koull-Binsfelt im Kalender nachgetragen), später von Henry Walters, Baltimore, erworben von Leo S. Olschki, seit 1931 im Museum.

| 1. | 1r–7v |

Kalender für den Gebrauch in Köln, lateinisch

Evergilisus: 28. März Translation, 24. Oktober Fest, 30. Oktober Oktav; Cäcilia: 21. November Fest, 26. November Oktav, 22. September Kirchweihe

|

| 2. | 8r–19v | Texte aus dem Brevier, lateinisch |

| 3. | 20v–23v |

Gebete, lateinisch

Christus resurgens ex mortuis iam non moritur, 21r item per felici statu archiepiscopi Coloniensis

|

| 4. | 24r–260v |

Psalter, lateinisch-deutsch

mit einer Fürbitte zum hl. Franziskus (61v), Lücken: Ps 1 zwischen 25 und 26 und der Anfang von Ps 109 zwischen 204 und 205

|

| 5. | 261r–v |

Kollekten, lateinisch

Pietate tua quaesumus domine nostrorum

|

Pergament, II + 261 + II Blätter, 129 × 97 mm, Textura, zwei Hände (I: Entstehungszeit, 24r–260v; II: spätes 15. Jahrhundert, 1r–23r, 261r), einspaltig, 17 Zeilen, Goldinitialen mit hellem Rot auf rotem und blauem Grund zu den Initien der Psalmen, einzelne blaue und rote Initialen mit weißen Aussparungen, einzelne tiergestaltige Grotesken als Schmuck der Initialen, meist auf den den Schriftspiegel flankierenden Zierstäben oder auf den über oder unter dem Schriftspiegel weit ausschwingenden Ausläufern, rote und blaue Versalien an den Satzanfängen, Rubriken im Text.

ripuarisch (Köln).

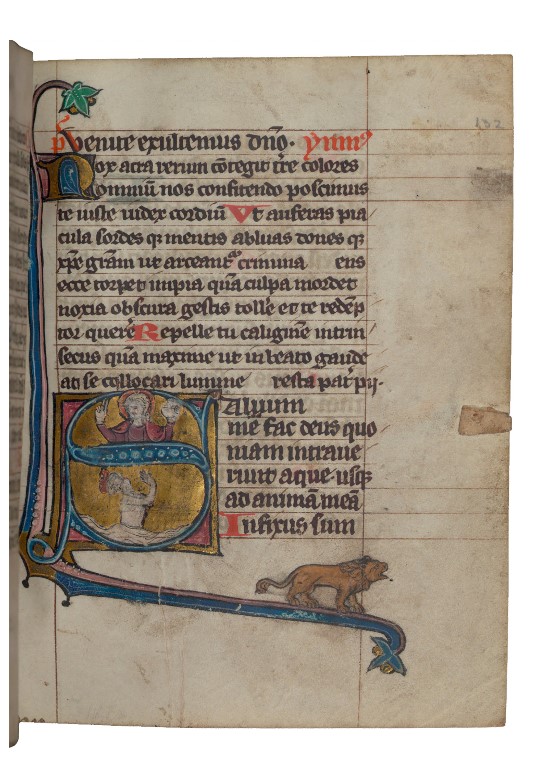

Acht historisierte Deckfarbeninitialen zur Achtteilung: 24r D, 69r D, 93r D, 108v Q, 113v D, 132r S, 158r E, 178r C.

Der Stil der Initialen mit figürlichem Schmuck weist ebenso wie der Schmuck der Initialen im Verlauf des Textes auf den Stil der ersten Generation gotischer Buchmaler in Köln um 1280, die an maasländischen Vorbildern geschult waren und im Skriptorium der Kölner Minoriten arbeiteten, bevor die Tätigkeit des Johannes von Valkenburg einsetzte. Die historisierten Initialen wurden von einem Buchmaler ausgeführt, der nicht nur Bildkompositionen und Initialformen wiederholte, sondern der auch bevorzugt die Farben Blau und Rot verwendete und die Konturen durch eine dicke schwarze Außenlinie betonte. Charakteristisch sind für ihn die Kopfform mit starkem Kinn und die mandelförmigen Augen mit Pupillenpunkten fast auf den Augenwinkeln. Er war auch für die Ausstattung eines lateinischen Psalters in Baltimore (The Walters Art Museum, Ms. W.41) und später für eine Handschrift mit Predigten Bernhards von Clairvaux (Köln, Historisches Archiv, W 255) verantwortlich (

siehe auch 104. Einleitung. 24r Sitzende nimbierte Frau mit Salbgefäß zur Matutin des Sonntags, 69r zu Ps 26 König David, der zu Gott spricht und auf sein Auge zeigt, 93r zu Ps 38 Pilger mit geschultertem Stock und Mantel darüber, der zu Gott spricht, 108v zu Ps 51 König David auf dem Thron mit Schwert und Reichsapfel, 113v zu Ps 52 ein glatzköpfiger Narr mit Keule und Brot, 132r zu Ps 68 Mann im Wasser, der Gott um Rettung bittet, 158r zu Ps 80 David, der Glocken an einem Glockenbaum anschlägt (vgl. Baltimore, Walters Art Gallery, Ms. W.41, 131r), 178r zu Ps 97 eine Schola mit zwei Klerikern, wie an Festtagen in Pluvialien, vor einem Pult mit aufgeschlagenem Buch.

Rot, Blau, Gold.

Abb. 98: 132r. S-Initiale: Mann im Wasser bittet Gott um Rettung.