104.11.4. Toruń, Biblioteka Uniwersytecka, Rps 84/I (ehem. Königsberg, Staats- und Universitätsbibliothek, Hs. 1859)

Bearbeitet von Wolfgang Augustyn

KdiH-Band 10

Ende des 15. Jahrhunderts.

Norddeutschland.

| 1. | 6r–169v |

Psalter, deutsch

6r–170r Psalter Dessen salmen lyß dat godt de werldt … – … alse id was in dem ambegynne. Hir wert endighet de psalter David Vnde nv volghen hirnegest de Cantica de men in der metten singhet

|

| 2. | 170r–181r |

Cantica, deutsch

170r Canticum des Jesaja (Is 12,1–6); Canticum des Hiskia (Is 38, 10–20); 171v Canticum der Hanna (I Sm 2,1–10); 172r Canticum des Moses I (Ex 15,1–19); 173v Gebet des Habakuk (Hab 3,2–19); 175r Canticum des Moses II (Dt 32,1–43); 178r Te Deum; 179r Canticum der drei Jünglinge (Dn 3, 57–88 und 56); 180r Canticum des Zacharias (Lc 1,68–79); 180v Magnificat (Lc 1,46–55); 181r Canticum des Simeon (Lc 2,29–32)

|

| 3. | 181r–184r | Litanei |

| 4. | 185r |

Gebet einer Sünderin zu Maria

O du moder godes Jk arme sunderinne ick bysse dij hebbe doch gedult myt mij … – … wes mij gnedich vnd rmehar[tich?] durch Dijnes allerleuesten … wyllen. Amen

|

| 5. | 186r–188r |

Dies irae, deutsch

En dach des tornes de dach ys ghenant … – Gyff den wtherkaren selen de ewige vroude. Amen (vgl.

|

| 6. | 188r–v |

Gebetsanweisung für die Laudes

Textverlust nach Anweisung für Dienstag; Jn der mitten der Laudes na deme te deum laudamus / Des sondages: I. Dominus regnavit decorem (Ps 92) De herr hefft gestytchet sijne koninckriche werscop / den soker des fridages II. Jubilate deo (Ps 99)

|

Pergament, 188 Blätter, 155 × 110 mm, Bastarda, fünf Hände (I: 1r– 83v, II: 84r–184r, III: 185r, IV: 186r–188r, V: 188r–v), einspaltig (nur 181r zweispaltig), 24 Zeilen (185r–188v 20–25 Zeilen), Überschriften rot, Rankeninitialen in Deckfarben mit marginalem Dekor (Tier- und Pflanzenmotive) 6r, 50r, 70r, 89r, 106r, 126r, 149r, weitere Deckfarbeninitialen 31r, 35r, 41r, 44r, 67r, 86r, 86v, 104r, 122r, 143r, 165r, Lombarden, abwechselnd rot und blau, einzelne Cadellen.

niederdeutsch.

Drei Deckfarbeninitialen eines Buchmalers.

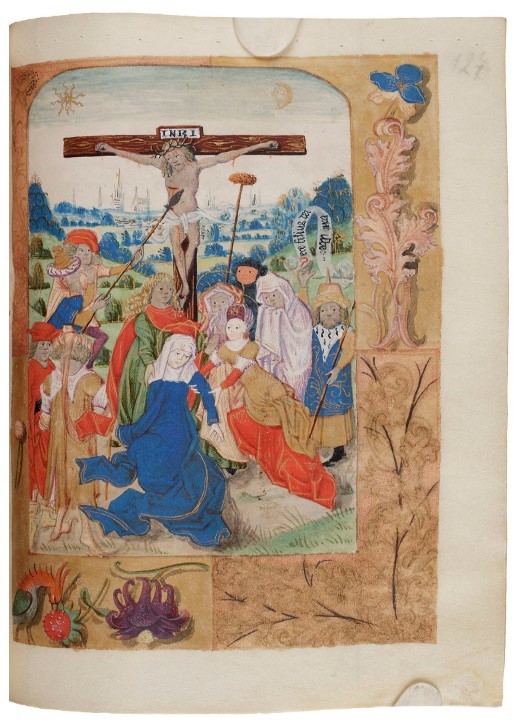

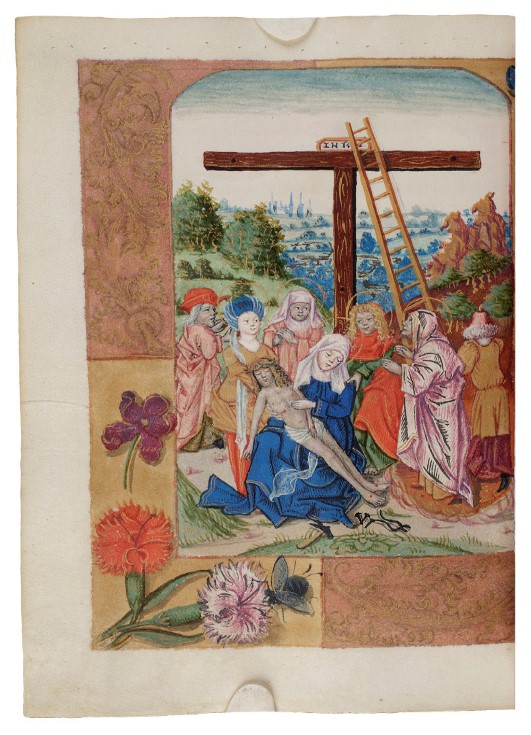

In der Art holländischer Stunden- und Gebetbücher aus dem 15. Jahrhundert zeigen die Bildseiten Szenen in einem hochrechteckigen Bildfeld, das oben durch einen flachen Segmentbogen abgeschlossen wird. Die Miniaturen umgibt an drei Seiten ein breiter Rand, der in mehrere Felder mit unterschiedlichem Ornament (Blumen, Blattmotive mit Vogel, ein schmaler Akanthus) geteilt ist. Der Stil der Randornamente und die Bildkompositionen der ganzseitigen szenischen Bilder sind holländischen Handschriften verwandt und folgen Vorbildern aus den nördlichen Niederlanden. Der Figurenstil und die Darstellung von Landschaften ähneln Stundenbüchern von Spierinc von 1488 und 1496 (Golden age [1989] Nr. 82f.), die Akanthusblätter und Blumenmotive des marginalen Dekors sind Handschriften aus den nördlichen Niederlanden vergleichbar (Golden age [1989] Nr. 96f.;

69r zu Ps 38 Ecce Homo, 127r zu Ps 81 Kreuzigung Christi mit Lanzenstich und Ohnmacht Mariens, 148v zu Ps 95 Maria mit dem toten Christus unter dem Kreuz.

Gelb, Purpurrot, Blau.

Abb. 99: 127r. Kreuzigung. Abb. 100: 148v. Maria mit dem toten Christus.