104.13.1. Fulda, Hochschul- und Landesbibliothek, Aa 145

Bearbeitet von Wolfgang Augustyn

KdiH-Band 10

1542 (1v) und 1543 (105v).

Nördlingen.

1v, 105v, 108v, 158r, 177r Wappen des Auftraggebers, Graf Ludwig XVI. von Oettingen (1506–1569), 212r Wappen seiner acht Ahnen (

| 5r–230v |

Psalter, deutsch

mit Erklärung von Johannes Bugenhagen, nach einem gedruckten Psalter (Basel: Adam Petri, Januar 1526; VD16 B 3291)

|

Pergament, 232 Blätter, 160 × 120 mm, Bastarda und Kurrentschrift, eine Hand (derselbe Schreiber wie Nr. 104.12.1.:

frühneuhochdeutsch.

Zehn Seiten mit Bordüren (5r, 22r, 34r, 76r, 157v, 158r, 181v, 182r, 197r, 230v) von Nikolaus Bertschi d. Ä. und Nikolaus Bertschi d. J. (?) (

Die Bordüren sind allseitig rahmend mit verschiedenem Dekor aus Pflanzen und Tieren, einige Male wurden damit auch Zwischenräume ausgefüllt. Mehrmals gleichartige Leisten aus Blattkandelabern mit goldenen Punkten; zahlreiche freistehende figürliche Darstellungen, teils gerahmt, teils ungerahmt auf Pergamentgrund sowie Dekorleisten mit figürlichen Motiven.

Als Vorlagen sind bisher ein Holzschnitt von Hans Burgkmair (für 156v) und ein verschollener, nur in einem späten Druck von 1580 nachweisbarer, anonymer Holzschnitt (für 108v) ermittelt, der 1531 verwendet worden war (

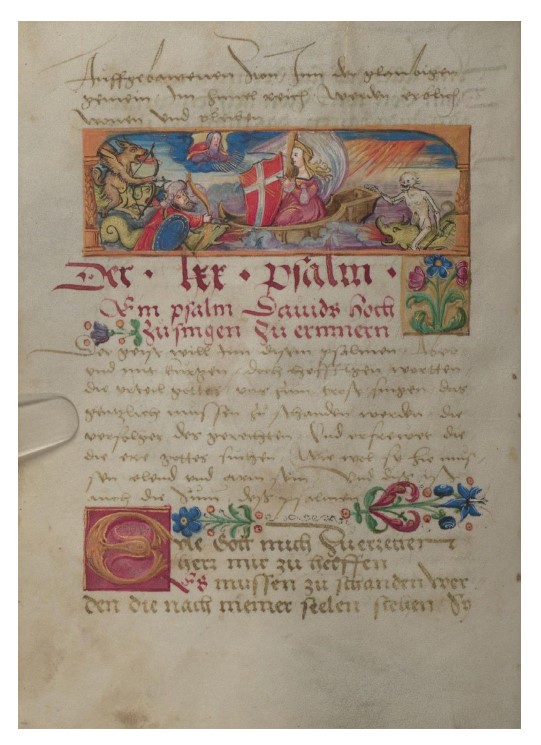

1v Wappenseite mit dem großen von Kaiser Sigismund 1410 verliehenen Familienwappen, darüber Tafel (K[aiser] Sigismund Anno MCCCCX), oben kleiner die beiden angeblich von Julius Caesar (K. Julius vor der geburt christi) und Kaiser Otto IV. (K[aiser] Otto Anno MCC) verliehenen älteren Wappen der Oettingen, am Sockel die acht Ahnenwappen des Auftraggebers. 5r König David und seine Diener, 12v König David mit Harfe in einer Blüte, unten: David im Gebet vor Gott, 13r Christus am Ölberg, 16r Auferstandener mit Kreuzfahne, 21v Brustbild eines Manns, 27r Lesender, als Halbfigur in einer Blüte, 33v König David, als Halbfigur in einer Blüte, 36v Christus als guter Hirte, 37r Gottvater mit Weltkugel, 40v zwei geflügelte Fabelwesen, 41r zwei Greifen mit pflanzlichen Leibern, 48v der Kampf Davids gegen Goliath, 49r David mit dem Kopf Goliaths, 60r Auferstandener vor einem Beter (Graf Ludwig von Oettingen?), 62v Untergang der Rotte Korah, 76r Fuchs mit Gans, 90r Gottvater mit Reichsapfel, 96r Lesender, als Halbfigur in einer Blüte, 108v in einem Boot eine von Krieger, Dämonen und Tod bedrängte Frau (fides) mit dem älteren Wappen der Oettingen erfährt Hilfe von Gott, 129r zwei Putten im Kampf mit einem Bären, 144v Moses und die eherne Schlange, 148v Ecclesia mit Kreuz und Kelch, 156r König David in Rüstung, 157r Nathan (NATAN), 157v vier musizierende Putten, 158r zwei Putten mit Fahne und Trommel, vier Putten auf einem von einem Hirsch gezogenen Schlitten, 163v Gekreuzigter und Gottvater mit Weltkugel, 164r Trinität, 176r Christus als Sieger über Höllenfeuer, Tod und Teufel, 180v Hasen und Füchse gejagt von Hunden, 186v David betend vor einem Altar, 187r Segnender Gottvater, 197r David und Salomo, als Halbfiguren in Blüten, 205r Iustitia (IVSTICIA), 221r Putten auf Steckenpferden, 230v Engel, als Halbfiguren in Blüten, mit den Arma Christi, musizierende und singende Engel, als Halbfiguren in Blüten, außerdem als allegorische Personifikationen, als Halbfiguren in Blüten, für die drei Gattungen der Musik: für die Blasmusik CORESenger mit Trompete, für den Gesang ASAPHseng mit Notenbuch sowie für die Saiteninstrumente IDI[thun] mit Psalterium.

Die Themenwahl folgt keinem eindeutigen Konzept, zahlreiche Bildmotive zeigen den Hauptverfasser David, Moses und Christus, ohne dass dies im Einzelnen über den allgemeinen, durch die Auslegungsgeschichte begründeten Bezug hinausgeht.

Blau, Grün, Gelb, Rot, Braun, Gold.

Abb. 97: 108v. Fides bedrängt von Krieger, Dämonen und Tod.