102.0.1. Heidelberg, Universitätsbibliothek, Cod. Pal. germ. 142

Bearbeitet von Nino Nanobashvili

KdiH-Band 10

Um 1475.

Stuttgart (?).

Auftragsarbeit für Margarethe von Savoyen (1420–1479) aus der Werkstatt von Ludwig Henfflin. Ihr Sohn Philipp der Aufrichtige (1448–1508), seit 1476 Kurfürst von der Pfalz, nahm die Handschrift als Erbe nach Heidelberg. Erstmals im Katalog der Schlossbibliothek (Bibliotheca Palatina) von 1556/59 genannt.

| 1r–135v |

›Pontus und Sidonia‹

Fassung B

|

Papier, 140 Blätter, 301 × 210 mm, Bastarda, ein Schreiber, einspaltig, 30–35 Zeilen, rote Lombarden über drei bis neun Zeilen, zahlreiche Cadellen, Rubrizierung.

niederalemannisch mit schwäbischen Formen.

131 kolorierte Federzeichnungen. Ein Zeichner (Zeichner A) aus der Henfflin-Werkstatt (vgl. etwa Nr. 41.0.1.; zum Stil siehe auch die Einleitung zur Stoffgruppe 41.).

Farbig gerahmte Zeichnungen nehmen etwa zwei Drittel der jeweiligen Seite ober- oder unterhalb des Textes ein und sind in der Breite des Schriftspiegels angelegt. Jede Abbildung hat eine Überschrift mit roter Tinte, die jedoch nicht primär als Maleranweisung zu verstehen ist.

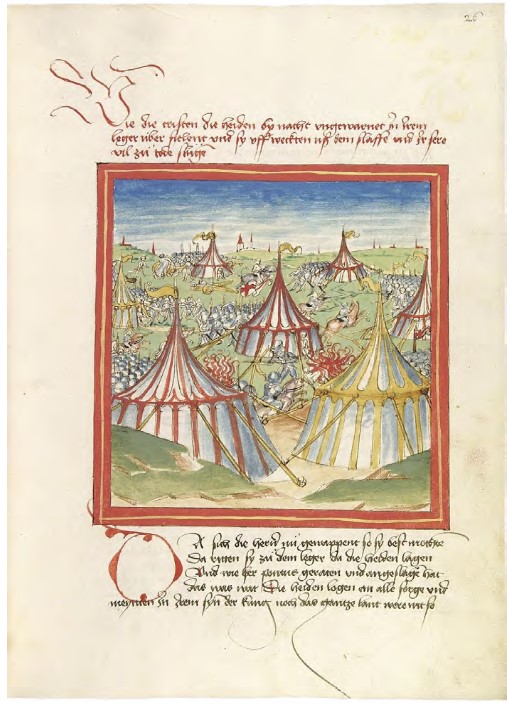

Die Handlungen finden außer wenigen Ausnahmen im Freien statt. Dabei wird die obere Hälfte des Blattes immer einheitlich unabhängig von der Tageszeit (auch bei den Nachtszenen, wie auf 26r) mit demselben Blau abgeschlossen. Die Landschaft darunter ist mit schlichter grüner Farbe markiert.

Figuren sind ohne individuelle Physiognomien und mit kaum sichtbaren Gefühlsregungen abgebildet. Für eine bessere Erkennbarkeit trägt Pontus stets eine Krone und zumeist helle karminrote Kleidung. Ebenso ist Sidonia häufig durch ein Brokatkleid in goldener Farbe und eine Krone zu identifizieren.

Die Orte sind ohne klar identifizierbare Merkmale wiedergegeben. Die Landschaft sieht in jedem Land gleich aus, ebenso wie die Burgen und die Umgebung bei den Turnierszenen. Auch für Kampf- oder Schifffahrtsdarstellungen verwendet der Zeichner denselben kompositorischen Bildaufbau. Ihn interessiert dabei die Dynamik und Wiedererkennbarkeit der Handlung und nicht die Individualität (

Bei der Ausführung der Miniaturen war ein Zeichner für die Anlage der Kompositionen und damit für die Umrisse der Personen und Architekturen zuständig. Einem anderen Werkstattmitglied wurde ihre Kolorierung mit deckenden und lavierenden Farben anvertraut. Für ihn war die Zuordnung der Farben zu den jeweiligen Protagonisten offenbar nicht immer von Bedeutung, da er die Kleiderfarbe von manchen Dargestellten selbst in den aufeinanderfolgenden Szenen wechselte (

Die Szenen wechseln zwischen höfischem Beisammensein zumeist im Freien und den zahlreichen Kriegs- und Turnierszenen. Offenbar war der Zeichner mit dem Text vertraut, da er nicht nur anhand der Bildüberschriften illustrierte (

Häufig dargestellte Gesprächsszenen unter zwei bis drei Personen zeichnen sich durch ihre Schlichtheit aus, als wollte der Zeichner den Fokus auf die Personen lenken. Dies steht im Einklang mit dem Text, in dem die Gespräche und emotionalen Regungen der Protagonisten ausführlich dargelegt werden (

Dynamische Abschnitte wie die Entwicklung der Kriege und Turniere werden häufig in mehreren Bildern erzählt. Dabei findet man ganze »Aktionsabläufe, die sich kleinschrittig darstellen lassen« (

Neben dem höfischen Schwerpunkt, angelegt in der Heldengeschichte und in der Art der Erzählung selbst, ist der Kampf gegen die Heiden in der Heidelberger Handschrift zentral. Die Handlung beginnt mit der Ankunft vom Sohn des Sultans in Galicien und endet nach der Vereinigung von Pontus und Sidonia mit der endgültigen Vertreibung der Heiden aus Spanien durch Pontus (

Handschriftencensus; http://digi.ub.uni-heidelberg.de/de/bpd/glanzlichter/oberdeutsche/henfflin/cpg142.html

Abb. 17: 26r. Der nächtliche Überfall der Christen auf das heidnische Lager.