103a.4.3. Dresden, Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek, Mscr.Dresd.M.206

Bearbeitet von Marco Heiles

KdiH-Band 10

Teil 1 um 1495, Teil 2 um 1515.

Teil 1 Westbayern, Teil 2 ostfränkisch-thüringisches Übergangsgebiet.

Die zwei kodikologischen Einheiten der Handschrift wurden wohl kurz nach der Fertigstellung des zweiten Teils um 1515 zusammengebunden. Teil 2 wurde für einen Reynhart Trugses (vgl. 40v–65v) angefertigt. 1764 gelangte die Handschrift aus der gräflich Bünau’schen Bibliothek in die Dresdner Bibliothek.

| 1. | 40r–64v | Textamulette ›Fundamentum Leonis pape super omnes caracteres‹ |

| 2. | 65r–65v | Beschwörung eines Wichtleins |

| 3. | 66r–67r, 69v–70v | Anleitung zum Siebdrehen (Diebesprognostik), deutsch-lateinisch |

| 4. | 74r–95v | Ritualmagische Anleitung zur Schatzsuche |

| 5. | 95v–99r | Anleitung zum Wahrsagen aus einem Spiegel |

| 6. | 99v–101v | Anleitung einen Teufel in eine Glasflasche zu bannen |

| 7. | 105r–106v | Schlangenbeschwörung |

| 8. | 106v–110r | Beschwörung der Bilwisen oder Milchdiebinnen |

Papier, I + 135 Blätter (I, 1–11, 11a, 12–134), 210 × 155 mm, aus zwei Teilen zusammengesetzt: 1. Bl. 1–11a, 2. Bl. 12–134; Teil 1 von drei Händen (Bastarda und Kursive), Teil 2 von sechs Händen (I: 12r–22r [Bastarda], II: 23r–23v [Bastarda], III: 25v–31r [Kurrent], IV: 32v [Kursive], V: 34r–130r [Bastarda], VI: 118v; die Hände II, III, IV und VI sind Nachtragshände), einspaltig, 20–25 Zeilen, Initialen, Überschriften und Capitulum-Zeichen in Rot, Blau, Grün und Schwarz, rote Strichelung.

Teil 1 (west-)bairisch, Teil 2 thüringisch mit ostfränkischen Elementen.

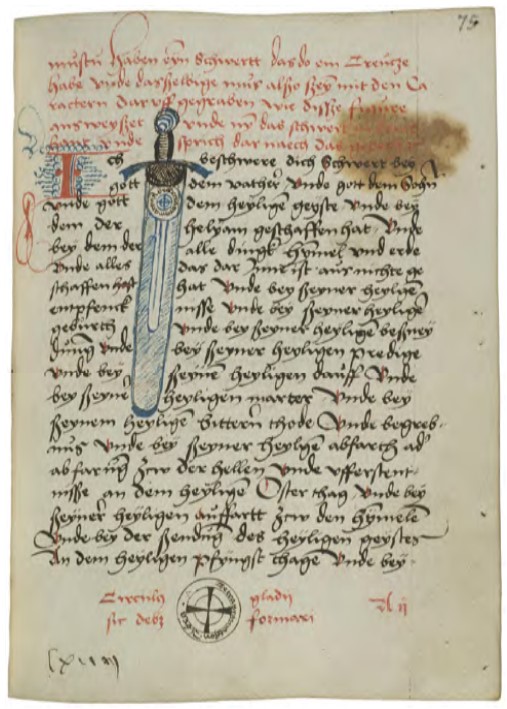

Zwei eingeklebte kolorierte Federzeichnungen: Text 1 (ohne Textbezug: Kreuzigung Christi mit Maria und Johannes unter dem Kreuz 45v, Anbetung Christi durch die hl. Drei Könige 59v). Acht kolorierte Federzeichnungen: Text 1 (Schwerter 49v, 43v, 56r, 57r), Text 4 (Schwert 75r), Text 5 (Spiegel 96v, 97r) und Text 6 (Flasche 99v). Sechs nicht kolorierte Federzeichnungen: Text 1 (›Länge Christi‹ 52r, 56r; Hände mit Beischriften 59v, 64v) und Text 3 (Sieb 69v, 70r). 63 magische Siegel: Text 1 (40r–65r). Elf magische Kreise: zu einer lateinischen Anleitung zur Schatzsuche (32v, 33r), Text 2 (65r zwei Kreise), Text 4 (82v, 84v, 88r, 93r) und Text 6–8 (99v, 105r, 108r). 16 magische Zeichen (Charaktere), davon zwölf mit lateinischen Beischriften auf 32r, drei zu Text 1 (47r) und eines zu Text 6 (101r), außerdem vier onomantische Kreisdiagramme (34r, 35r, 36r, 37r) und zahlreiche Tabellen.

Text 3: zwei seitenbreite zweidimensionale schematische Zeichnungen eines Siebes mit lateinischen Beischriften, auf 70r über dem Sieb eine Schere. Die runde Siebfläche ist von zwei Ringen umgeben, die mit nomina dei und Kreuzzeichen beschrieben sind. Die Zeichnung der Siebe und die Beischriften auf 69v und 70r stimmen überein. Die Abbildungen zeigen, wie Sieb und Schere präpariert werden müssen, um mittels Siebdrehen einen Schuldigen zu überführen. Dabei müssen außerdem die auf 66r–67r mitgeteilte Siebbeschwörung gesprochen und ein Pergamentzettel mit heiligen Worten (66v) oder Namen (70v) auf das Sieb gelegt werden.

Text 4 beschreibt eine ritualmagische Schatzsuche. Dazu muss unter anderem ein Schwert mit einem magischen Kreis versehen und beschworen werden. Das Schwert und der in dieses zu gravierende Kreis sind auf 75r im und unter dem Text abgebildet. Mit diesem Schwert werden die folgenden seitenbreit dargestellten magischen Kreise in den Boden gezogen. Der magische Kreis auf 82v dient dem Kristallsehen. Dabei soll ein kindliches Medium nach einigen Beschwörungen des Meisters den Ort des Schatzes in Kristall erkennen. Der Meister, seine Gesellen und das Kind sollen sich an den im Kreis markierten Positionen befinden. Anschließend erscheint König Salomo, der sich mit seinem Thron in einen weiteren magischen Kreis (84v) setzen wird. Der magische Kreis auf 88r soll am Ort des Schatzes gezogen werden, bevor dieser nach einigen Beschwörungen ausgegraben wird. Wenn der Schatz gefunden wird, soll über ihn ein Papier mit dem auf 93r abgebildeten Quadrat mit Engels- und Gottesnamen gehalten werden.

Text 5 beschreibt die Herstellung und Beschwörung eines magischen Spiegels, in dem man verborgene heymliche dyngk (95v) sehen kann. Dazu soll man die Spiegelgläser vom Spiegel abnehmen und darunter ein Pergament mit magischen Worten befestigen. Die kolorierten Federzeichnungen auf 96v und 97r zeigen den Spiegel, dessen runde Spiegelfläche an einem Ständer befestigt ist. Auf 96v ist im Spiegel das Pergament und die darauf zu schreibende figur (96v) abgebildet. Auf 97r sieht man die ringförmig auf oder um die Spiegelfläche selbst anzubringende Inschrift.

Text 6 beschreibt, wie man einen Teufel in eine Flasche bannt, sodass dieser einem alle Fragen beantwortet. Vor der Beschwörung des Teufels muss mit einem Schwert der auf 99v abgebildete magische Kreis gezogen werden. Neben den Kreis ist eine bauchige Flasche gezeichnet. Diese wird nach der Beschwörung mit Wachs verschlossen, in das ein auf 101r wiedergegebenes magisches Zeichen (agla) eingeschrieben werden soll.