76.1.1. München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 4660

Bearbeitet von Nicola Zotz

KdiH-Band 8

Um 1230.

Kärnten (oder Steiermark?).

1803 von Benediktbeuern nach München gelangt (keine früheren Zeugnisse).

| 1r–112v |

Carmina Burana

Moralisch-satirische Dichtungen (1r–18v: CB 17–55, 43r–48v: CB 1–16), Liebeslieder (18v–42v: CB 56–[92], 49r–v: CB 93–[96], 50r–72v: CB [118 Schluss]–186, 73r–82v: CB 97–[118 Beginn]), Trink-, Spieler- und Vagantenlieder (83r–98v: CB 187–226), Geistliche Spiele (99r–112v: CB 227–228)

|

Pergament, II + 112 + II Blätter (ursprünglicher Anfang des Codex fehlte bereits im Mittelalter, die verbleibenden sechs Blätter der ersten Lage wurden vor Bl. 49 eingebunden, so dass die Fortuna-Miniatur an den Anfang des Codex geriet, weitere Blätter und Lagen verbunden, ursprüngliche Reihenfolge nach

südbairisch (südtirolisch?).

Acht farbige und teilweise kolorierte Federzeichnungen sowie eine nachgetragene unkolorierte Federzeichnung. Ein Maler (nach

Mehrfach gerahmte Miniaturen stets über die Breite des Schriftraums gehend, aber von unterschiedlicher Höhe: ganzseitig (64v), ca. halbseitig (1r, 77v), Streifenbilder ca. vier bis sieben Zeilen hoch (72v, 89v, 91r, 91v, 92r). Die Abbildung des stehenden Liebespaares auf 72v ist um 90 Grad gekippt, so dass sich auch hier ein Streifenbild im Querformat ergibt. Die Federzeichnung am rechten Rand (39r) zwölf Zeilen hoch.

Die Bilder wurden in dafür freigelassene Räume eingetragen (Rahmen können den Text überschneiden) und unterstützen die Konzeption. Sie beziehen sich auf die Themen von Liedgruppen und stehen meist an deren Ende (den Grund für diese ungewöhnliche Platzierung vermuten

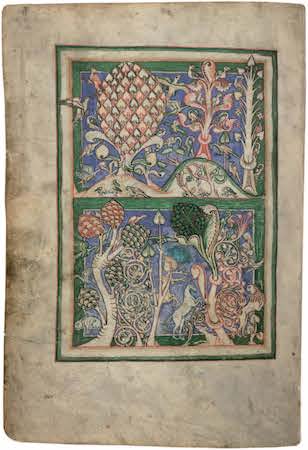

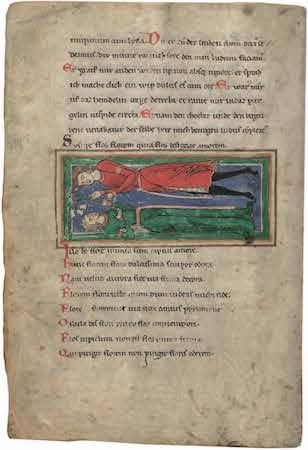

Alle Zeichnungen stehen auf farbigem Hintergrund, umgeben von einem breiten grünen Rahmen, der wiederum von weiteren dünnen Rahmenlinien umfasst wird; die Zeichnungen können den Rahmen überschneiden. Der Figurenumriss ist klar konturiert, die Binnenzeichnung wird für Gesichter und (sparsam) für Falten eingesetzt. Die Mäntel der Herrscher (1r, 77v) sind mit einem ziegelartig stilisierten Hermelin gefüttert, die übrigen Figuren tragen eng anliegende, gegürtete Gewänder mit spätromanischen Faltenstilisierungen (ausladende Haken z. B. 72v) über einfarbigen Beinlingen (Frauen: bodenlange Kleider). Die schlanken Figuren mit gelängten Gliedmaßen sind in der Regel in Dreiviertelansicht gezeigt (Ausnahme 1r: Fortuna) und haben eine abwechslungsreiche und aussagekräftige, wenn auch typisierte Gestik. Die Mimik ist ebenfalls typenhaft, mit leicht herabgezogenen Mundwinkeln und etwas starrem Blick. Proportionen folgen der Bedeutung (übergroße, in die Betrachtungsebene geklappte Spielbretter auf 91v und 92r). Bemerkenswert ist die Dynamik und Vielseitigkeit der Bäume und Tiere auf 64v (auch bei den Bäumchen auf 77v), die dem Bild Lebendigkeit verleihen.

Mit Ausnahme der Miniatur auf 91v illustrieren alle Bilder das Thema der Liedgruppen, in die sie eingefügt sind. Moralisch (

1r: Rad der Fortuna. Fortuna mit Krone und Hermelinmantel, (leere) Schriftbänder in Händen, sitzt vor ihrem Rad, an dessen linker Seite ein Mann aufsteigt, der oben als König thront, rechts hinabstürzt und unten am Boden liegt. Ein von zeitgenössischer Hand nachgetragener, außen um die Miniatur aufgeteilter Vers (CB 18a) benennt die Stationen: regnabo – regno – regnaui – sum sine regno. Das Rad der Fortuna, das die Wandelbarkeit des Glücks versinnbildlicht, ist seit Boethius in der Literatur verankert und seit dem 11. Jahrhundert in der Buchmalerei präsent (grundlegend

64v: zweigeteilte Miniatur, oben wie unten eine reich gestaltete Landschaft mit verschiedenartigen Bäumen, zahlreichen Vögeln (oben) und anderen Tieren (unten). Die Miniatur steht inmitten einer Reihe von Liedern, in denen es um die Natur als Schauplatz der Liebe oder Analogie zur emotionalen Situation des Liebenden geht, z. B. vorausgehend 63r: CB 156, Überschrift DE VERE, 64r: CB 85 und CB 160, nachfolgend 65r: CB 161 (dessen 3. Strophe deutsch: Div werlt frovͤt sih uber al· gegen der sumerzite· aller slahte uogel schal· horet man nu wite· dar zuͦ bluͦmen vn̄ chle· hat div heide vil als e· grvͦne stat der schoͤne walt· des suln wir nu wesen balt·). Ikonografisch höchst ungewöhnlich ist die Abwesenheit von menschlichen Figuren, was die Natur selbst klar zum Thema der Darstellung werden lässt.

72v: Mann, der einer Frau einen Blumenstrauß überreicht. Der Darstellung voraus gehen Liebeslieder mit Pastourellen-Anklängen (z. B. die lateinisch-deutschen auf 72r: CB 184 und 72r–v: CB 185). Das Bild ist eingefügt nach dem ersten Verspaar des lateinischen CB 186 (Svscipe flos florem quia flos designat amorem), so dass dieser Liedanfang wie ein Titulus wirkt. Das Lied, das verschiedene Bedeutungsebenen von Blume durchspielt, schließt mit den Worten: Flos in pictura non est flos immo figura Qui pingit florem non pingit floris odorem. Das Bild von der Blumenübergabe zwischen Liebenden, das sogar in das Lied selbst eingefügt ist, gehört also klar zu diesem Lied, kann aber ebenso wie die anderen Bilder der Handschrift auch als Illustration einer Liedgruppe verstanden werden.

77v: zweigeteilte Miniatur. Oben: links: Aeneas kommt zu Didos Burg, um Abschied zu nehmen; Mitte: Dido, flankiert von zwei Frauen, schaut aus dem Fenster; rechts: Dido stürzt, ein Schwert im Körper, von der Burg in einen brennenden Scheiterhaufen. Unten: Einschiffung der Trojaner, links davon Versuch von Didos Schwester, Anna, die Abreise zu verhindern. Der im Hintergrund durchlaufende grüne Rahmen verklammert die beiden Miniaturteile ebenso wie die Blicke der Figuren: Die aus dem Fenster schauende Dido blickt auf die abreisenden Trojaner, und der das Boot besteigende Aeneas sieht Didos Selbstmord. Die Illustration steht im Anschluss an eine Gruppe von lateinischen Troja-Gedichten (73v–77r: CB 98–102). Zur Ikonografie vgl. Stoffgruppe 31. Heinrich von Veldeke, ›Eneas-Roman‹; zur Berliner Handschrift Ms. germ. fol. 282 (um 1220/1230; Nr. 31.0.1.) besteht eine besondere ikonografische Nähe, vgl. etwa die Darstellung von Didos Selbstmord (dort 17vI).

Vier Szenen von geselligem Zeitvertreib: 89v: vier trinkende Männer (zwischen den Trinkliedern CB 201 und 202); 91r: zwei Gruppen von Männern beim Würfelspiel (zwischen dem Trinklied CB 206 und dem Würfellied CB 207); 91v: zwei Männer beim Tricktrack, rechts davon ein Mann mit erhobenem Kelch (zwischen dem Würfel-Rätsellied CB 208 und dem Schachlied CB 209); 92r: zwei Männer beim Schachspiel, links davon ein Mann mit erhobenem Kelch (zwischen den Schachliedern CB 209 und 210). Die Bilder ähneln sich in Format und Komposition und stehen nah beieinander, wodurch sie in ihrer Gesamtheit auf die Gruppe von (überwiegend) lateinischen Liedern mit Trink- und Spielthematik (beginnend auf 83r mit CB 187) bezogen sind, in die sie eingefügt wurden. Insofern sind auch die einen Kelch haltenden Männer eher als Verweis auf die Trinkfreuden zu verstehen denn als Darstellung des die Spieleinsätze haltenden Pfantners (so

Randzeichnung auf 39r: Die Frau mit Blütenkranz im Haar neben dem Beginn von CB 92 (Überschrift: De Phillide et Flora) ist als Darstellung der Flora identifiziert worden, könnte aber mit ihrem offenen Haar (coma libera) auch Phyllis sein. Die Zeichnung ist noch in Österreich nachgetragen worden, nach

Zeichnung in Braun und Rot vor grün gerahmtem blauem, auch gelbem oder rosa Hintergrund, teilweise koloriert mit Rot, Grün, Braun, Schwarz.

Abb. 109: 64v. Zwei Landschaften.

Abb. 110: 72v. Mann gibt Frau einen Blumenstrauß.